-九州・沖縄

-九州・沖縄

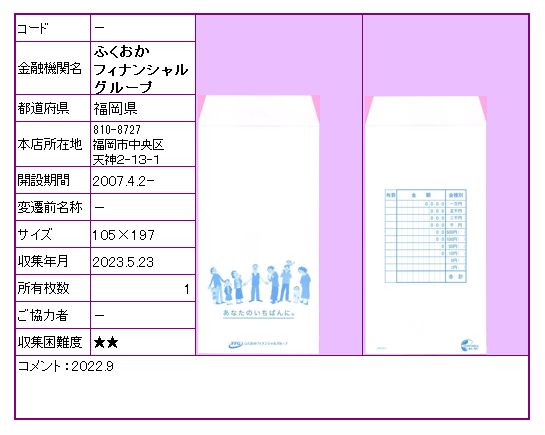

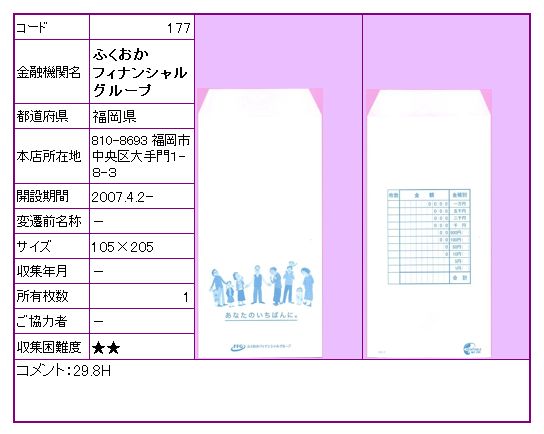

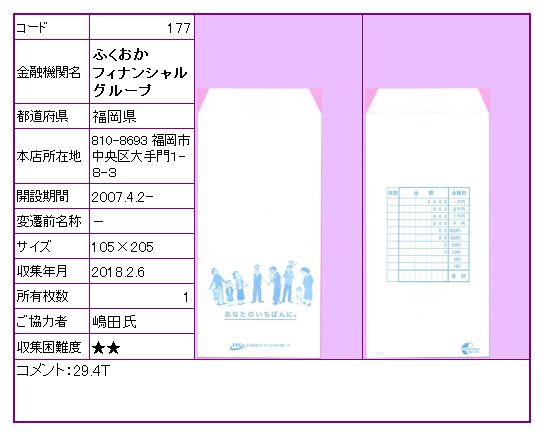

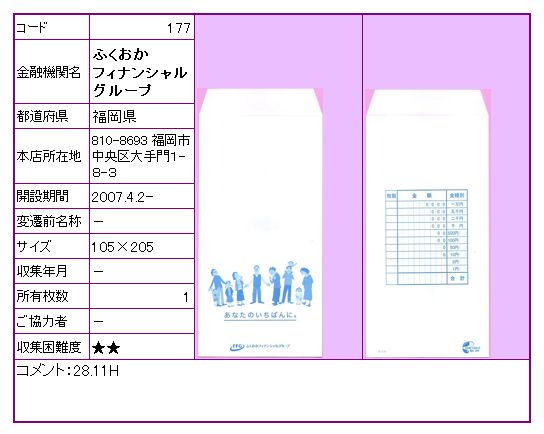

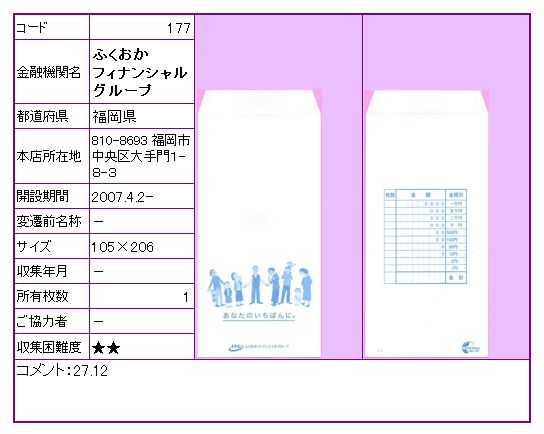

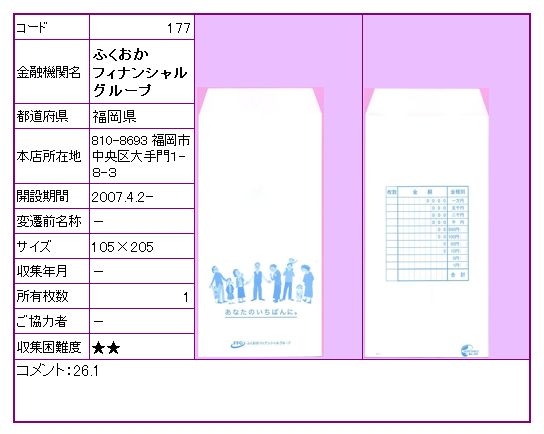

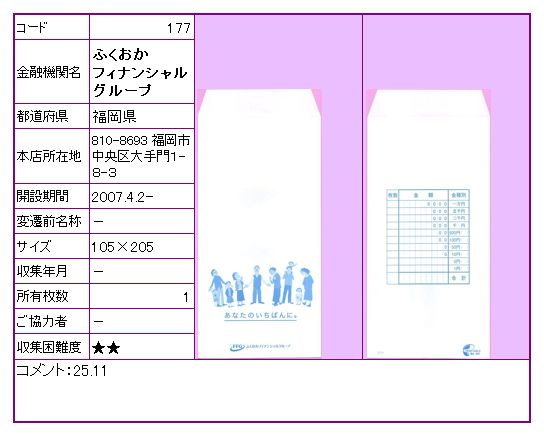

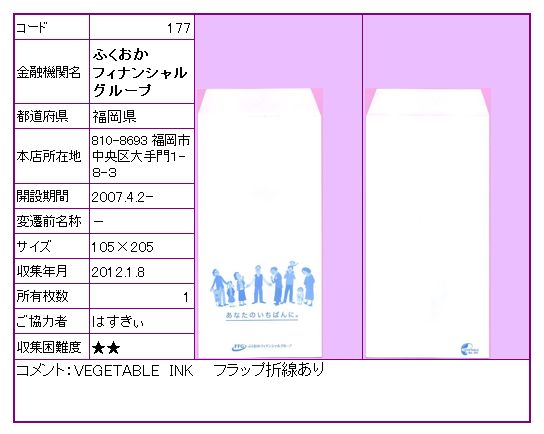

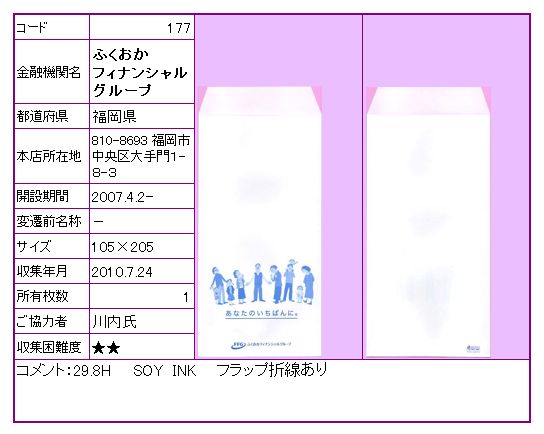

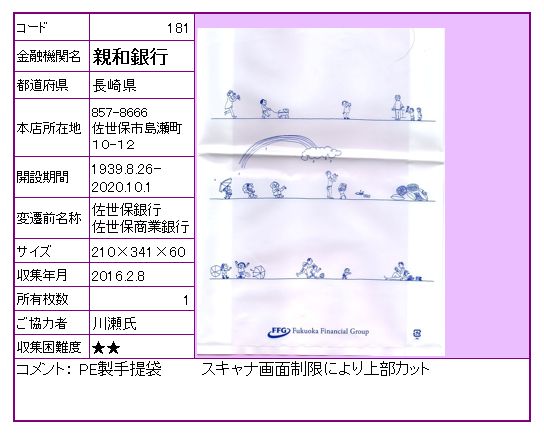

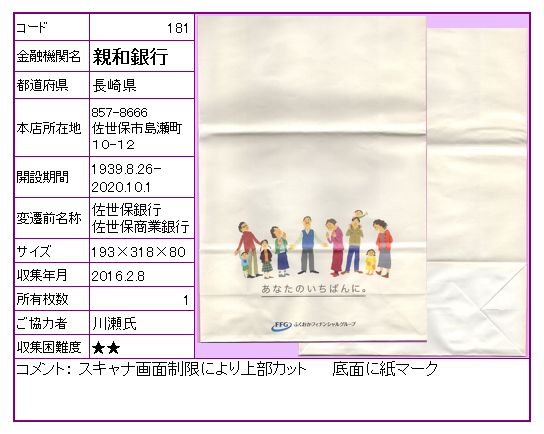

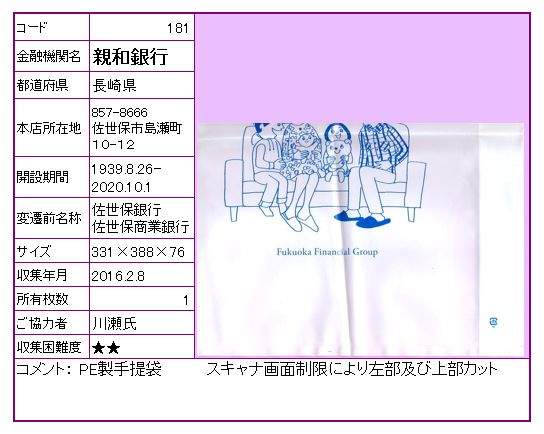

ふくおかフィナンシャルグループ

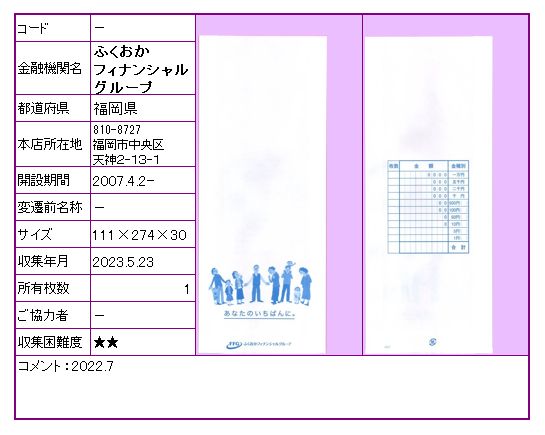

2007年4月2日、福岡銀行及びくまもとファミリー銀行が共同株式移転により、持株会社であるふくおかフィナンシャルグループを設立して統合した。2008年6月16日、本社を福岡市中央区大手門1丁目に移転。2007年10月1日、親和銀行を統合。2008年2月、旧九州銀行が受けた公的資金300億円を完済。2019年4月1日、十八銀行を経営統合。2020年10月1日、親和銀行と十八銀行が合併し、十八親和銀行になった。2021年5月、みんなの銀行を開業予定である。

福岡銀行

1877年9月22日、第十七国立銀行が福岡に設立。同年11月1日、開業した。1880年9月28日、本店を大阪に移転。1883年8月15日、本店を再び福岡に移転した。

1897年9月22日、営業満期国立銀行処分法により私立銀行として営業継続、十七銀行に改称した。1921年7月1日、宗像銀行を合併。1923年9月1日、福岡銀行を合併。1925年2月1日、三潴銀行を合併。1941年3月1日、博多銀行を合併。1942年11月1日、北豊銀行、鞍手銀行、椎田合同銀行の営業を譲受。1945年2月10日、武石銀行の営業を譲受した。

1945年3月31日、戦時下政府方針により、福岡県下の十七銀行、筑邦銀行、嘉穂銀行、福岡貯蓄銀行が解散合併して福岡銀行になった。同年12月30日、大牟田市信用組合の事業を譲受。1975年8月、福岡市中央区天神2丁目に本店が竣工。1997年11月17日、北九州信用組合の事業を譲受(正常債権、預金、その他資産・負債を譲受)、不良債権は預金保険機構の委託を受け整理回収銀行が買収した。

2007年4月2日、福岡銀行及びくまもとファミリー銀行が共同株式移転により、持株会社であるふくおかフィナンシャルグループを設立して統合。同社の子会社になった。

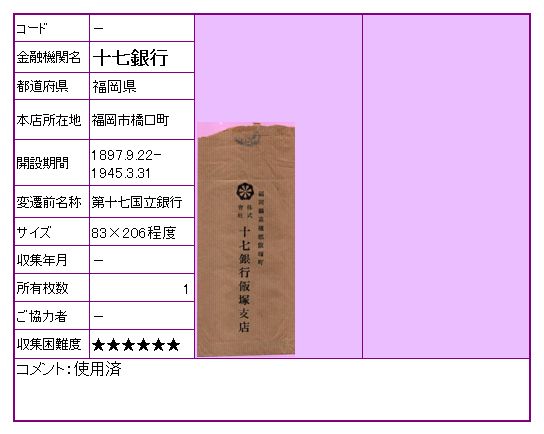

十七銀行(消滅)

1877年9月22日、第十七国立銀行が福岡に設立。同年11月1日、開業した。1880年9月28日、本店を大阪に移転。1883年8月15日、本店を再び福岡に移転した。

1897年9月22日、営業満期国立銀行処分法により私立銀行として営業継続、十七銀行に改称した。1921年7月1日、宗像銀行を合併。1923年9月1日、福岡銀行を合併。1925年2月1日、三潴銀行を合併。1941年3月1日、博多銀行を合併。1942年11月1日、北豊銀行、鞍手銀行、椎田合同銀行の営業を譲受。1945年2月10日、武石銀行の営業を譲受した。

1945年3月31日、戦時下政府方針により、福岡県下の十七銀行、筑邦銀行、嘉穂銀行、福岡貯蓄銀行が解散合併して福岡銀行になった。

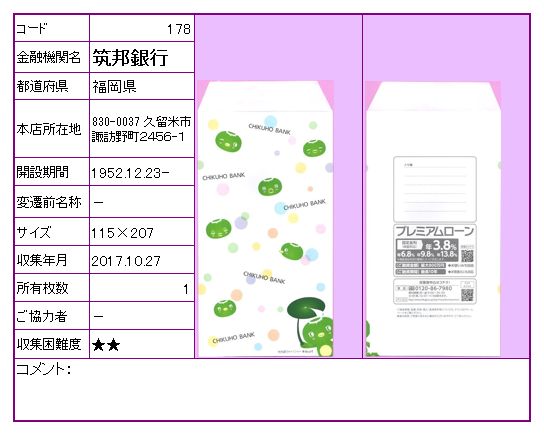

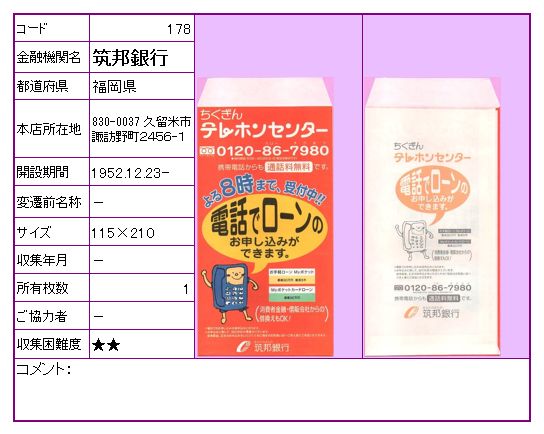

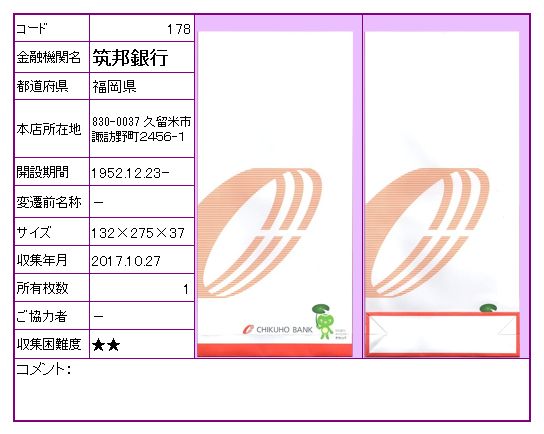

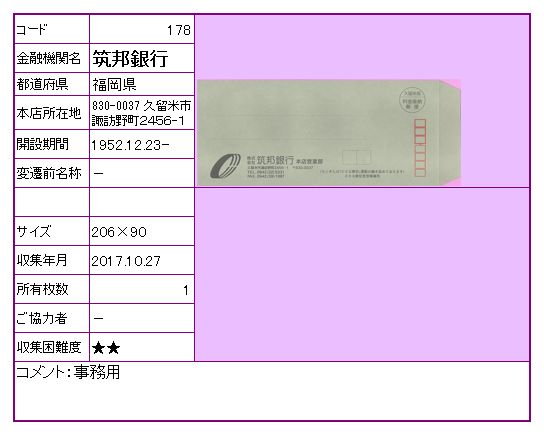

筑邦銀行

1952年12月23日、筑邦銀行が設立。1953年2月20日、開業。同年12月、本店を久留米市東町に新築。1989年9月、本店を久留米市諏訪野町に新築移転した。

イメージキャラクターは、チカッパである。

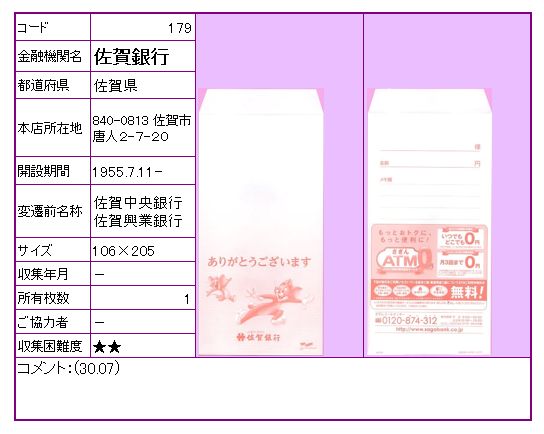

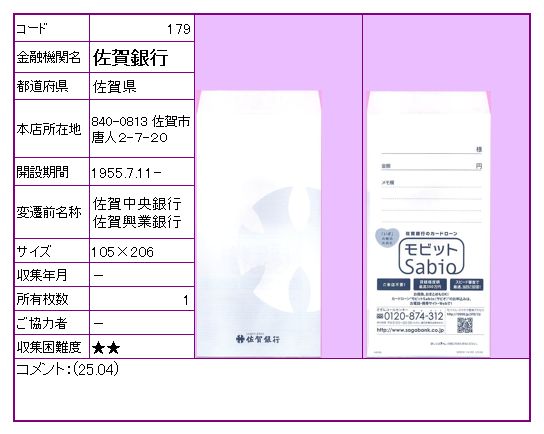

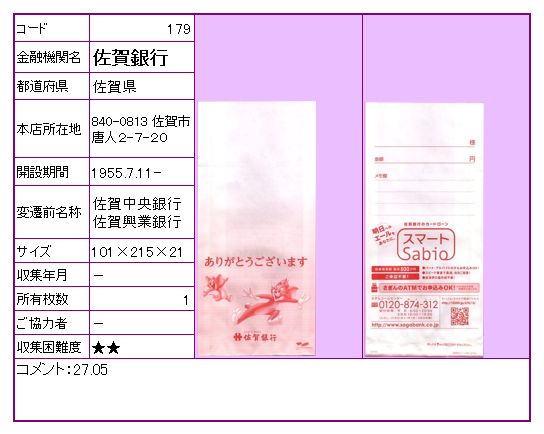

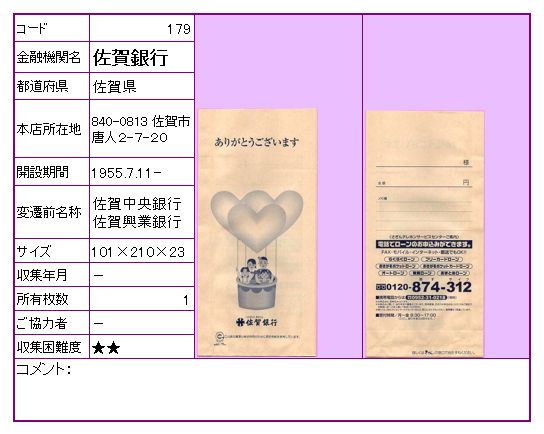

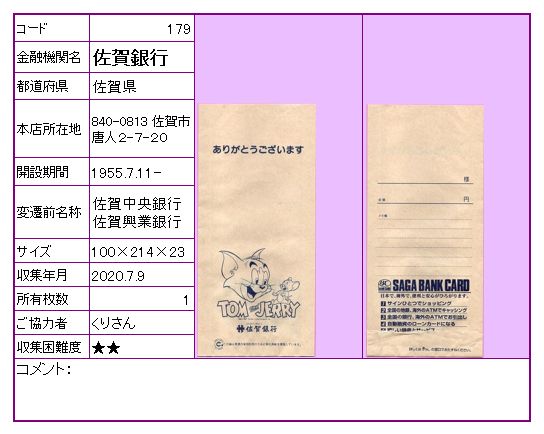

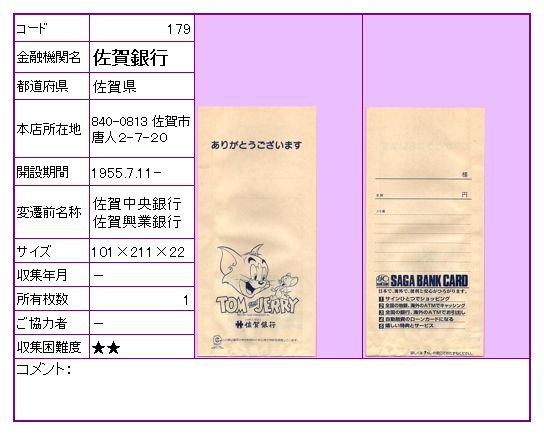

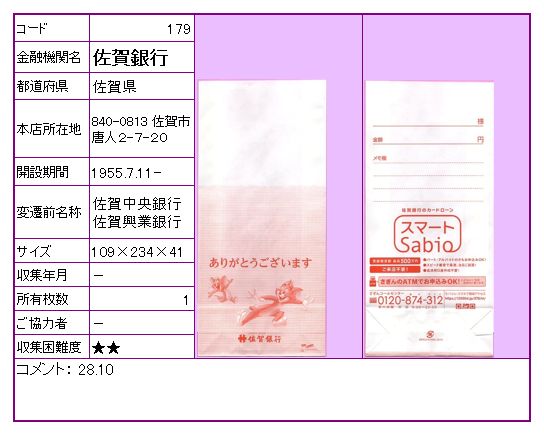

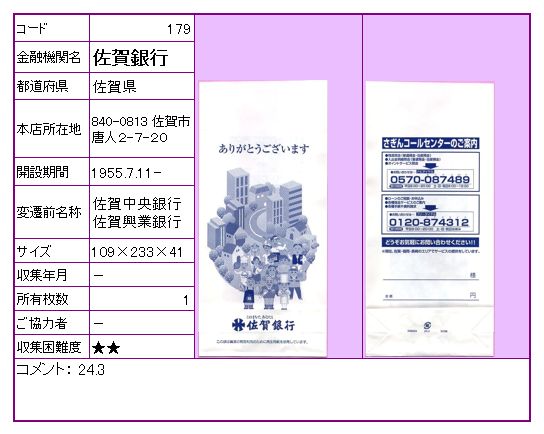

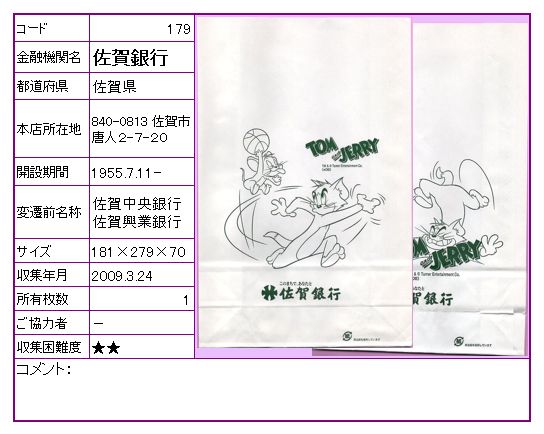

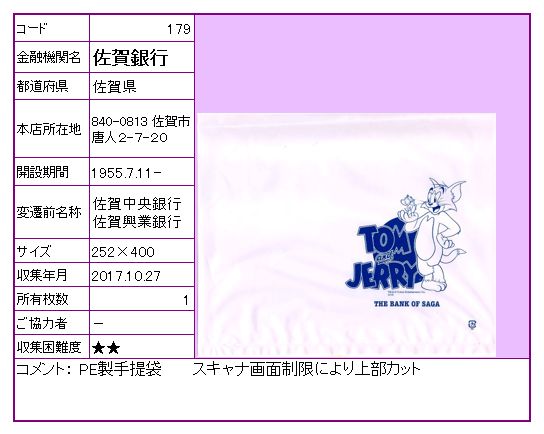

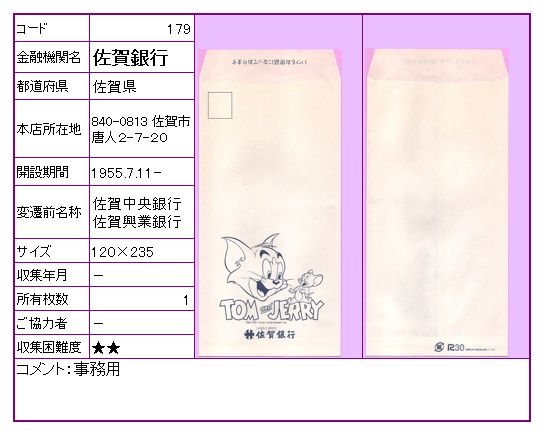

佐賀銀行

1882年3月9日、伊万里銀行が設立。翌10日に開業した。

1886年1月15日、甘久共同舎の業務を継承して甘久共同社が設立。1893年7月1日、改組・改称して甘久共同株式会社になった。1910年7月15日、改称して武雄銀行になった。1929年2月11日、大串銀行の営業を譲受した。

1888年4月17日、洪益会社が設立。1893年7月1日、洪益株式会社に改組・改称。1921年9月9日、洪益銀行に改称した。

1888年7月1日、有田貯蔵会社の業務を継承して有田貯蔵銀行が設立。1893年7月1日、有田銀行に改称した。1892年1月22日、協立銀行が設立。1922年7月16日、大山銀行を合併した。

1929年2月14日、 有田銀行と協立銀行が合併して有田銀行になった。

1939年8月6日、伊万里銀行、武雄銀行、洪益銀行、有田銀行が合併して、佐賀興行銀行になった。1940年3月1日、嬉野銀行及び塩田銀行を合併。1941年3月1日、伊万里実業銀行、小城銀行、多久銀行及び浜銀行の営業を譲受。同年4月14日、鹿島銀行の営業を譲受。同年8月31日、佐賀百六銀行の5支店の営業を譲受。1942年10月1日、蓬莱銀行の営業を譲受した。

1885年10月23日、唐津銀行が設立。1921年6月15日、糸島銀行を合併。1924年10月1日、相互銀行を合併。1925年5月1日、栄銀行を合併した。

1898年4月8日、西海商業銀行が設立。1925年5月23日、浜崎銀行を合併。1926年1月15日、小城共済銀行を合併。1928年5月1日、谷口銀行の営業を譲受。同年同月3日、農商銀行を合併した。

1931年8月1日、唐津銀行と西海商業銀行が合併して佐賀中央銀行になった。1943年5月1日、呼子銀行を買収。1944年3月30日、肥前合同貯蓄銀行を合併した。

1955年7月11日、佐賀中央銀行と佐賀興業銀行が合併して佐賀銀行になった。1975年10月、唐人2丁目に新本店を移転。1994年4月、信託業務を開始。同年10月1日、松浦信用組合の事業を譲受した。キャラクターにトムとジェリーを使用している。

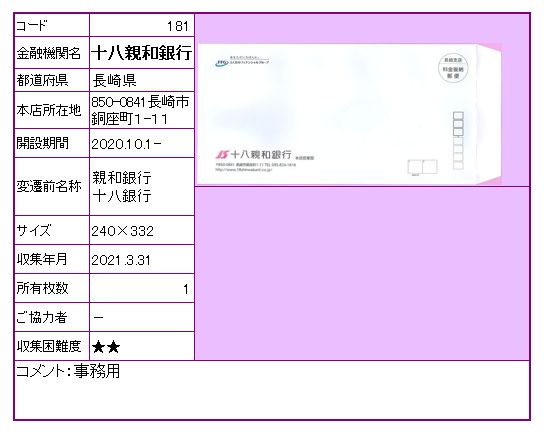

十八親和銀行

十八親和銀行の本店画像がございません。お持ちのかたがいらっしゃいましたら、お問い合わせページよりご連絡いただけましたら幸いです。

2020年10月1日、ふくおかフィナンシャルグループの親和銀行を存続銀行として同グループの十八銀行と合併し、改称して十八親和銀行になった。本店は、十八銀行のものを使用した。

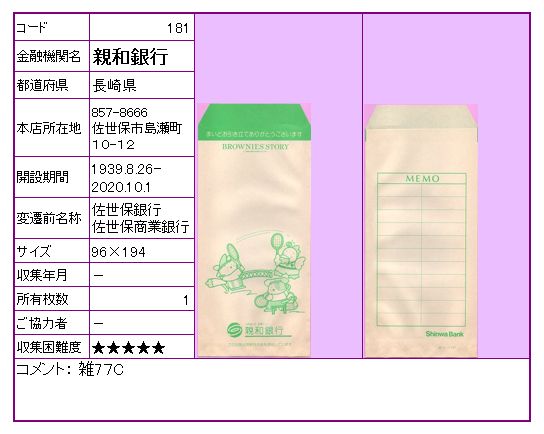

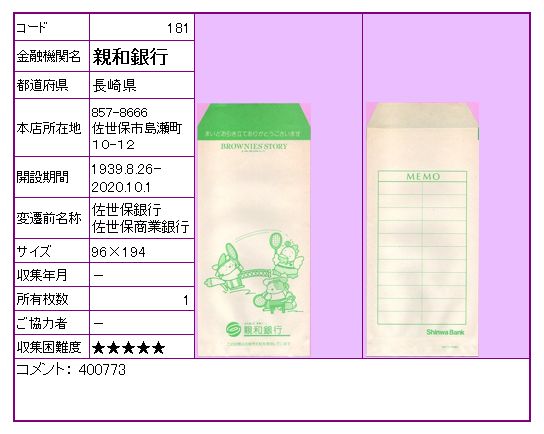

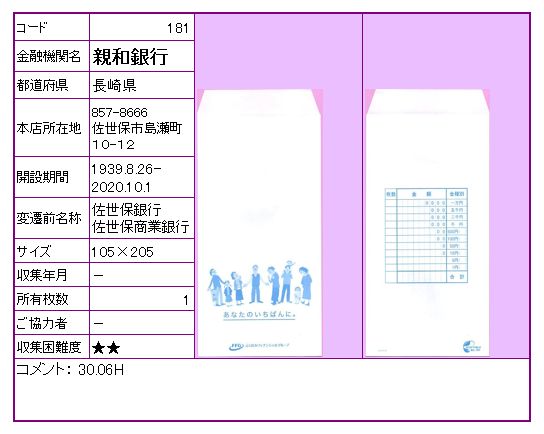

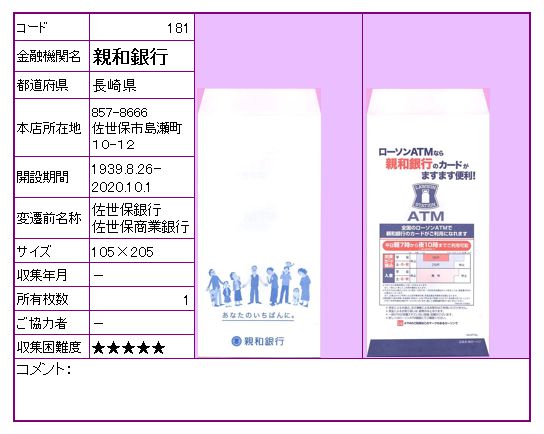

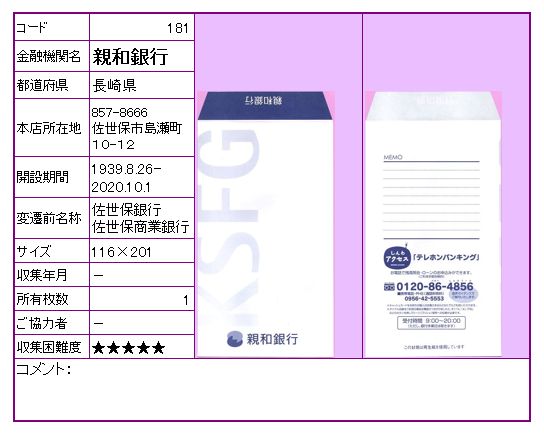

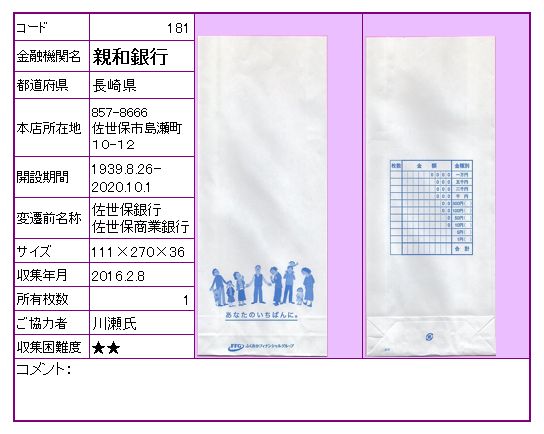

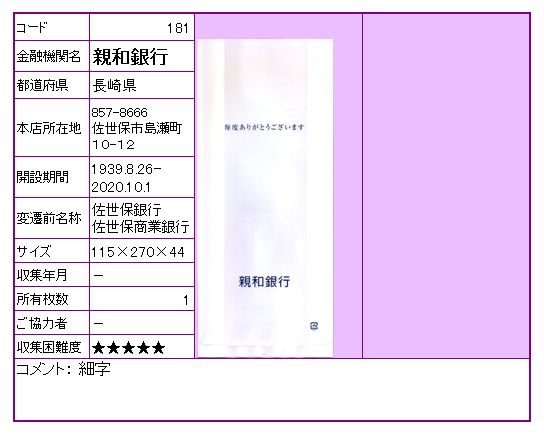

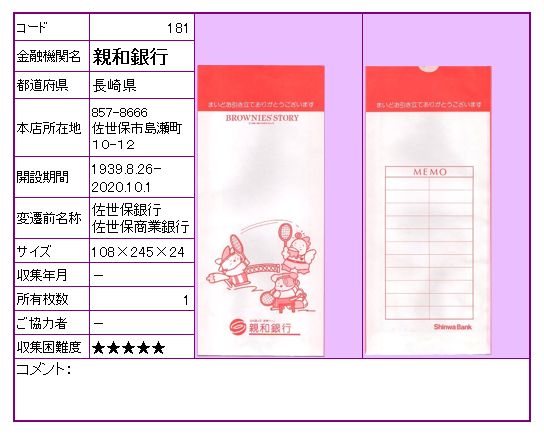

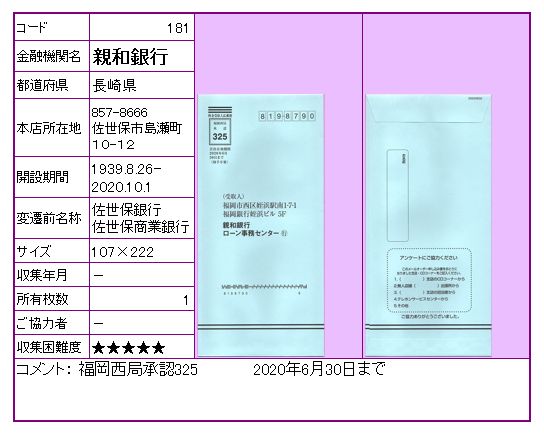

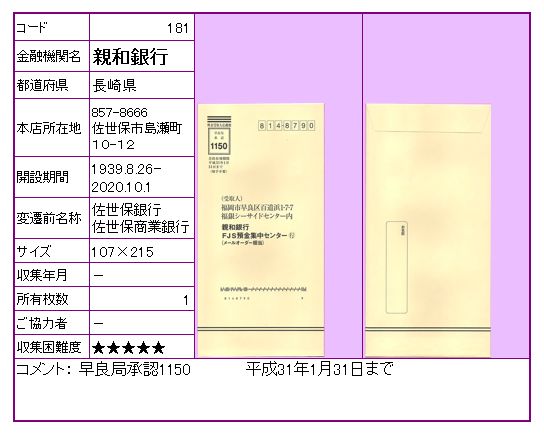

親和銀行(消滅)

1883年7月1日、早岐(はいき)起業会社として長崎に設立。1891年4月1日、早岐銀行に改組・改称。1907年6月20日、佐世保銀行に改称した。

1898年11月30日、(資)比木銀行として静岡に設立。1900年7月4日、株式会社に改組。1909年9月9日、広島に移転し、商栄銀行に改称。同月28日、日本商栄銀行に改称。1912年12月6日、大成銀行に改称。1913年12月4日、長崎に移転し糸山銀行に改称。1918年4月8日、佐世保商業銀行に改称した。

1939年8月26日、佐世保銀行と佐世保商業銀行が合併して、親和銀行になった。同年9月1日、開業した。1940年5月1日、志佐銀行を合併。 1941年4月1日、大村銀行、玖島銀行、九十九銀行を合併。1943年10月1日、佐世保貯蓄銀行を合併した。

2002年4月1日、九州親和ホールディングスが新たに設立され、完全子会社になった。

2003年4月1日、九州銀行を合併。2007年9月28日、第三者割合増資による株式引受により、ふくおかフィナンシャルグループの子会社となった。2007年10月1日、九州親和ホールディングスからの株式譲渡により、ふくおかフィナンシャルグループの完全子会社となった。2009年2月13日、 事業再生事業・不良債権関連事業を吸収分割により福岡銀行へ継承した。

2020年10月1日、存続銀行として十八銀行と合併し、改称して十八親和銀行になった。

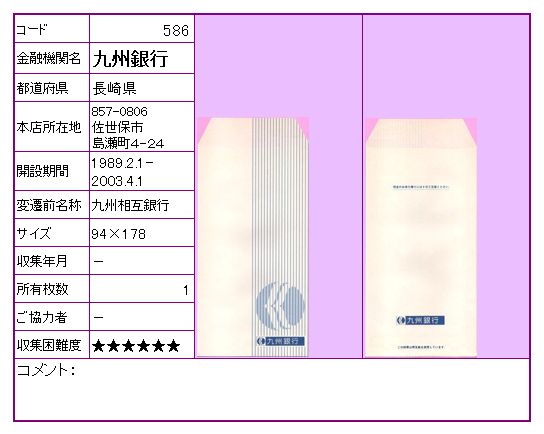

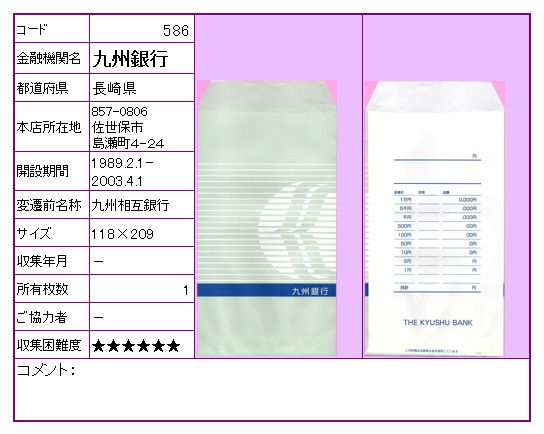

九州銀行(消滅)

1915年11月30日、北松貯金㈱が設立。1916年10月25日、北松無尽㈱に改称。1921年3月12日、平戸無尽㈱に改称した。1923年12月15日、大正無尽㈱が設立した。1936年10月13日、朝日無尽㈱が設立した。

1940年8月1日、平戸無尽㈱、大正無尽㈱、朝日無尽㈱が合併して、佐世保無尽㈱になった。

1949年2月1日、九州無尽㈱に改称した。

1951年10月20日、相互銀行法により相互銀行に転換し、改称して九州相互銀行になった。1954年3月31日、協栄殖産無尽㈱を買収した。

1989年2月1日、普通銀行に転換し、改称して九州銀行になった。2002年3月、早期健全化法により公的資金300億円の注入を受けた。2002年4月1日、持株会社である九州親和ホールディングスを設立し、同社の子会社になった。

2003年4月1日、親和銀行に合併した。

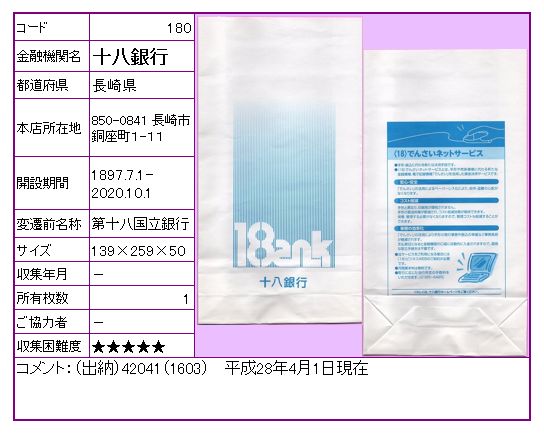

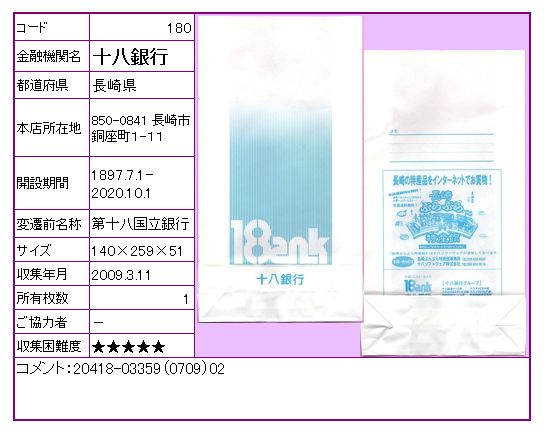

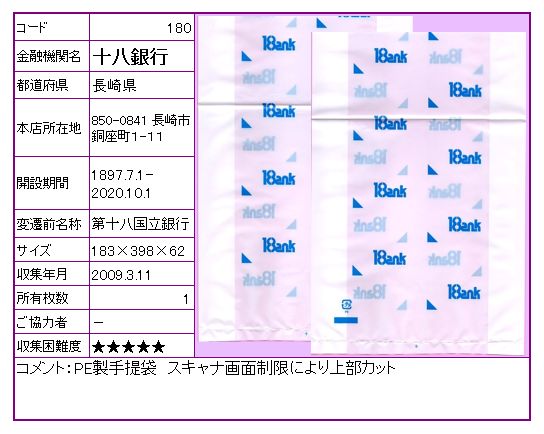

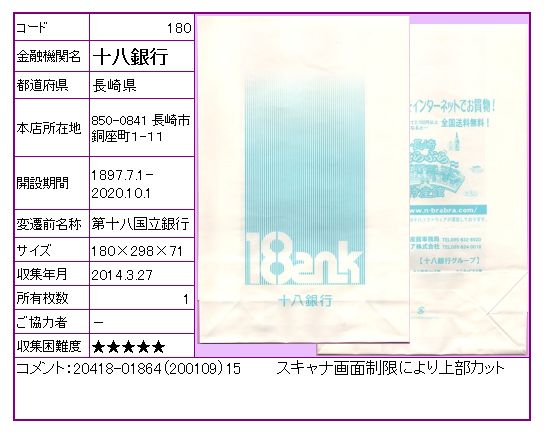

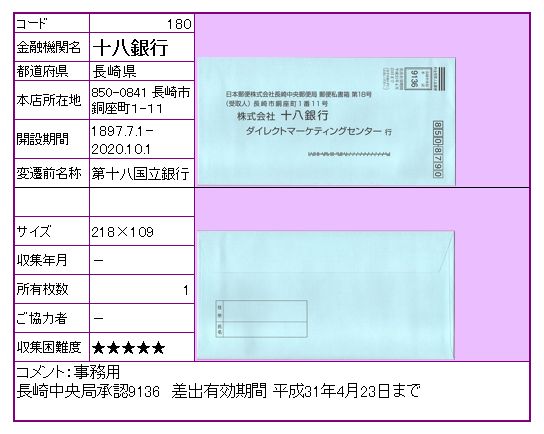

十八銀行(消滅)

1877年11月2日、国立銀行条例に基づき、第十八国立銀行が設立。同年12月20日、開業。1889年12月1日、本店を東濱町から築町に新築移転した。

1897年7月1日、国立銀行営業満期前特別処分法により私立銀行として営業継続し、十八銀行に改称した。1919年11月1日、口之津銀行を合併。1927年6月1日、長崎銀行の営業を譲受。1929年10月15日、有家銀行の営業を譲受。1936年2月29日、 政府の朝鮮における金融統制により、在鮮全9支店を朝鮮殖産銀行に譲渡。1942年11月1日、諫早銀行を合併。1944年3月15日、長崎貯蓄銀行を合併。1969年7月9日、本店を長崎市銅座町1丁目に新築移転。2002年1月15日、長崎第一信用組合を長崎三菱信用組合と分割営業譲受した。

2019年4月1日、ふくおかフィナンシャルグループとの株式交換により完全子会社となった。2020年10月1日、ふくおかフィナンシャルグループの親和銀行を存続銀行として合併し、改称して十八親和銀行になった。

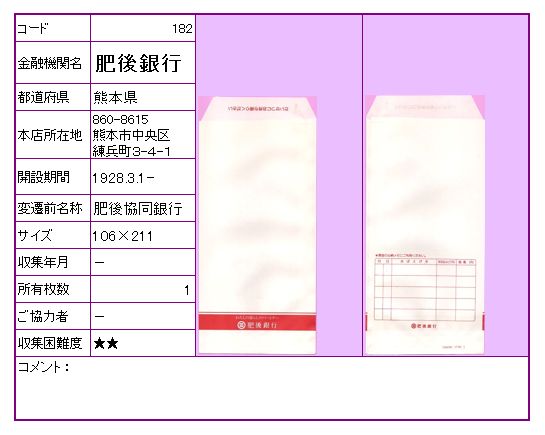

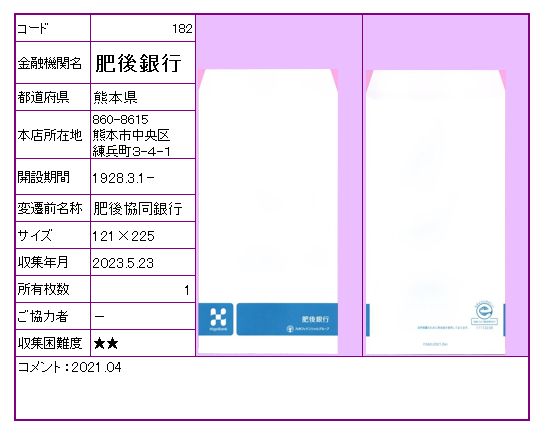

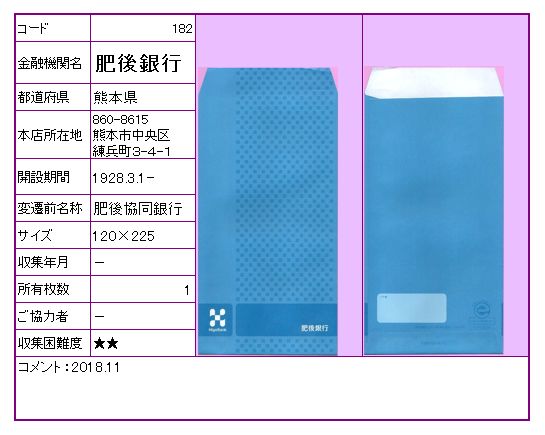

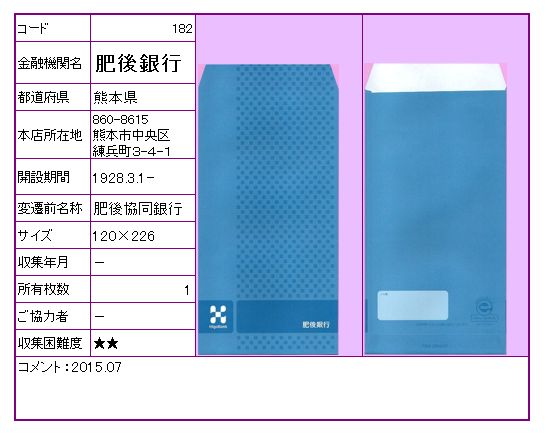

肥後銀行

1878年10月25日、、第百三十五国立銀行が宇土市に接立。1879年1月7日、開業免許を取得。同年4月15日、開業。1899年5月15日、熊本市紺屋町1-1に本店を移転した。

1899年10月1日、国立銀行営業満期前特別処分法により私立銀行として営業継続、改称して、九州商業銀行になった。同月同日、来民銀行を合併。同月31日、人吉銀行を合併した。

1918年10月15日、熊本銀行に商号を変更した。

1925年7月25日、飽田銀行、植木銀行と合併して肥後協同銀行になった。同年同月27日、開業した。

1928年3月1日、肥後銀行に改称。1938年7月1日、葦北銀行から営業を譲受。1942年12月1日、小国銀行、井芹銀行、八代共立銀行から営業を譲受。1943年、三池銀行を筑邦銀行及び帝国銀行との分割営業譲受した。

2012年5月7日、中央区練兵町1から中央区辛島町5-1 の仮店舗に本店を移転。2015年5月7日、中央区練兵町1に新築した熊本城の武者返しと棚田をイメージした新本店ビルで業務を開始した。

2015年10月1日、鹿児島銀行と共同株式移転により持株会社である九州フィナンシャルグループを設立し、同社の子会社になった。2019年2月25日、信託業務の経営を認可された。

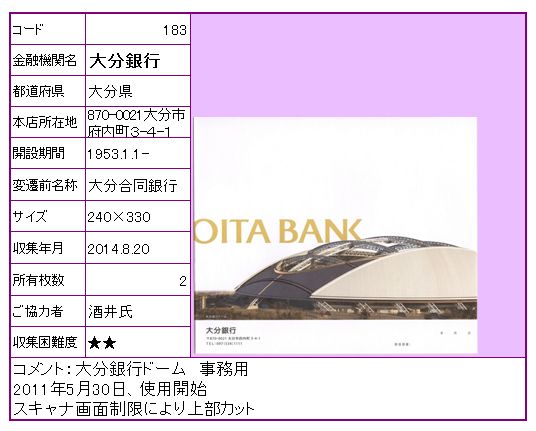

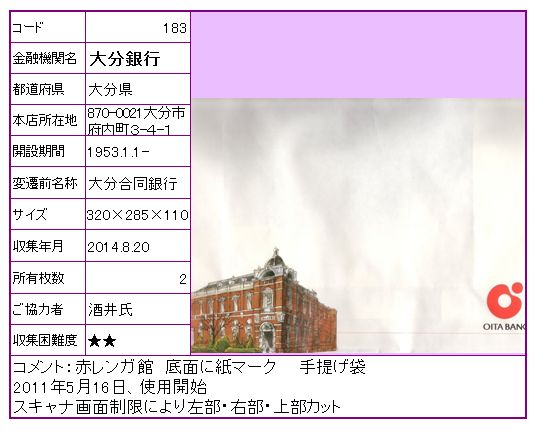

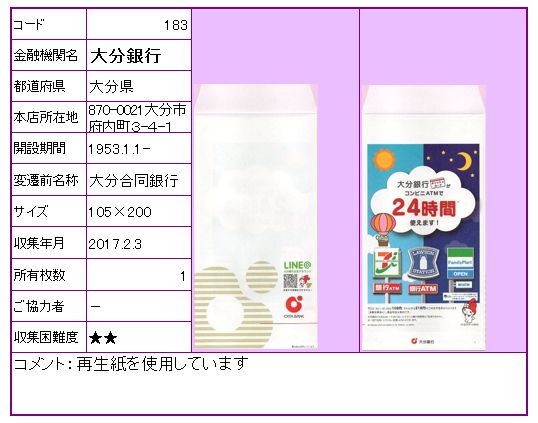

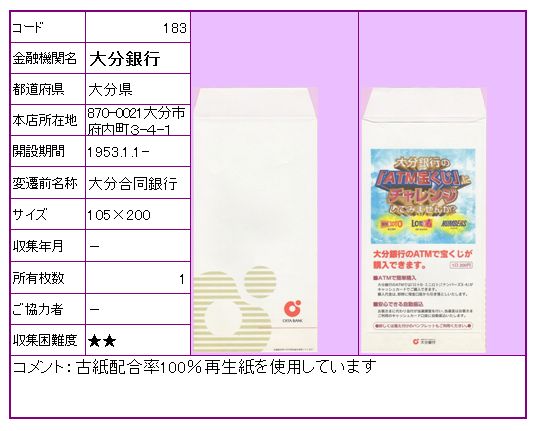

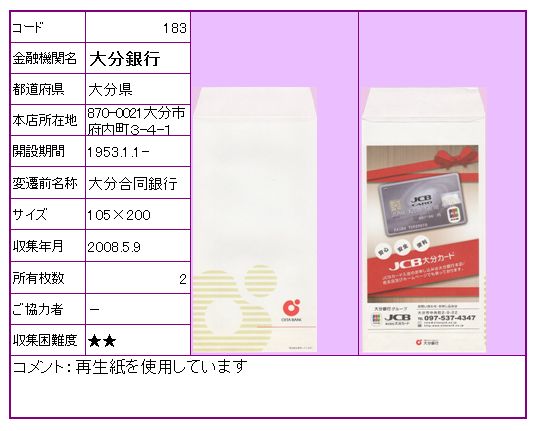

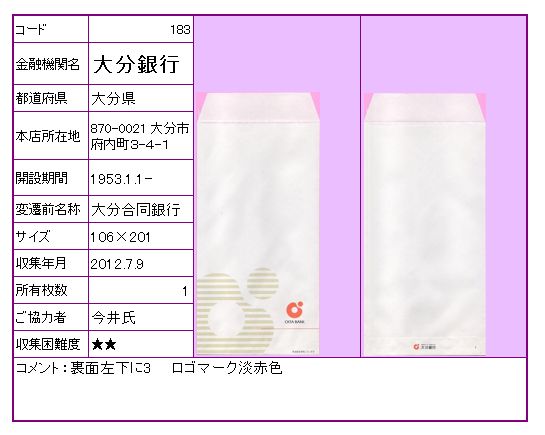

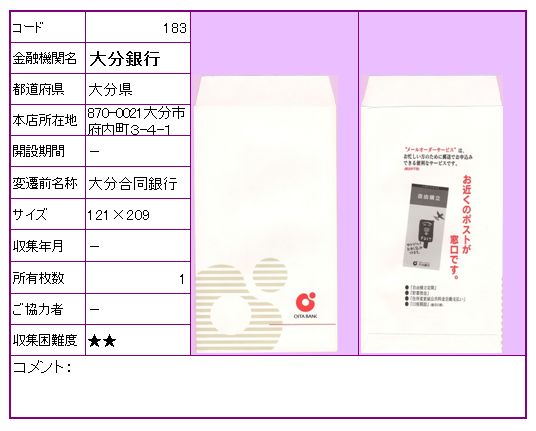

大分銀行

1893年2月1日、資本金6万円で渡邊雄二郎らにより株式大分銀行が大分郡大分町45番地(後の荷揚町)に創立開業。同年11月、桜町(後の都町1丁目)に本店を移転し、同月27日に株式会社大分銀行に改称。1918年4月14日、青莚銀行を合併。1918年6月19日、柳浦銀行を合併。1921年11月1日、大分貯金銀行、豊岡共立貯蓄銀行、豊岡実業銀行、萩原銀行、豊後銀行、別府銀行の6行を合併した。このように、政府による銀行の乱立防止と信用基盤の充実の指導により、次々と合併を繰り返したが1922年12月21日、ついに休業に至った。1924年1月29日、大阪市の加島銀行の を得て、再度の開店を果たした。

1877年11月11日、資本金5万円で第二十三国立銀行が茶屋町(後の都町3丁目)に創立。1881年12月16日、本店を大分町上市町(後の中央町)に移転。1890年11月1日、第七十八国立銀行中津支店を買収。1897年5月1日、国立銀行営業満期前特別処分法により私立銀行として営業継続、二十三銀行に改称。1903年12月21日、臼杵銀行を合併。1913年4月、旧日本銀行や東京駅の設計者である辰野金吾の設計により、本店が竣工。1923年12月21日、成清銀行を買収。1924年1月25日、臼杵銀行を買収した。1927年、本店(後の赤レンガ館)を碩田橋(後の府内町)に新築落成した。

1927年の金融恐慌により中小銀行の経営は悪化した。1927年10月18日、大分銀行を存続銀行として二十三銀行を合併し、商号を大分合同銀行に変更。本店は二十三銀行の建屋を使用した。1929年4月26日、佐賀関銀行を買収合併。1941年12月26日、百九銀行を買収合併。1942年6月30日、日田共立銀行を買収。1942年8月15日、豊和銀行を買収合併。1942年9月30日、共同野村銀行及び中津銀行を買収合併。1943年8月11日、実業貯蓄銀行を買収合併。1943年9月18日、大分貯蓄銀行を買収合併。1943年12月27日、豊前銀行を住友銀行と分割買収し、本店、別府及び戸畑支店を譲受。1944年5月15日、肥後銀行の久住支店を譲受。 1945年7月、戦災により、本店は周囲のレンガ塀を残して消失。別館にて仮本店業務を行った。1946年9月、焼跡の東側に木造の仮本店を建設して営業を続け、1949年4月5日、本店を再建移転した。

1953年1月1日、商号を再び大分銀行に変更。1966年8月29日、新本店を大分市府内町3丁目に新築移転。1993年1月、府内会館として使用していた旧本店を赤レンガ館としてリニューアル竣工。1988年10月11日、鹿児島銀行大分支店の営業を譲受。2000年7月17日、十八銀大分支店を譲受。2001年4月23日、松山支店を伊予銀行に営業譲渡。2002年8月16日、大分県医師信用組合の事業を譲受した。

2010年3月、大分スポーツ公園総合競技場のネーミングライツを取得し、総合競技場を大分銀行ドームと命名した。そのほか、「だいぎん」を冠する施設として、だいぎんスタジアムなど5施設がある。2011年5月にリリースされた封筒には、大分銀行ドームの外観を紹介している。

2011年5月、創立120周年、赤レンガ館建設100周年を記念して、赤レンガ館の封筒をリリースした。

アジアでの金融にも展開を図り、1994年、香港駐在員事務所を置き、交通銀行(中国・上海)、バンコック銀行(タイ)、メトロポリタン銀行(フィリピン)、ベトコム銀行(ベトナム)と業務提携を行っている。

封筒には、イメージキャラクターとしてサンリオのマイメロディーを使用しており、本店ATMコーナーやいくつかの支店ATMは、マイメロディーのラッピングとなっている。

大分県医師信用組合(消滅)

1963年5月23日、大分県医師信用組合が大分市荷場町6-23に設立。1999年3月、大分県医師会館の移転に伴い大分市大字駄原2892-1に本店を移転。2002年8月16日、大分銀行に事業を譲渡した。

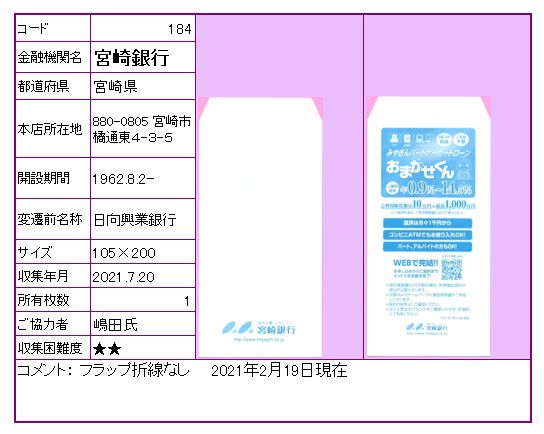

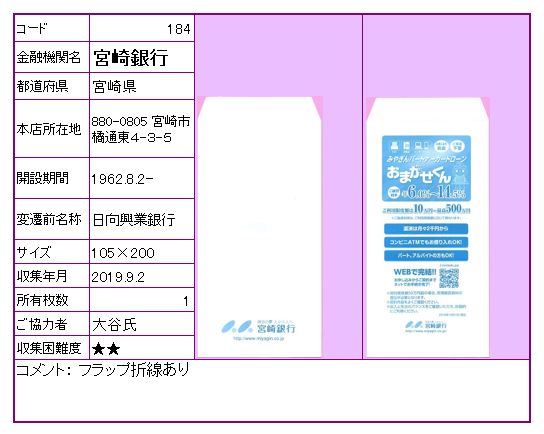

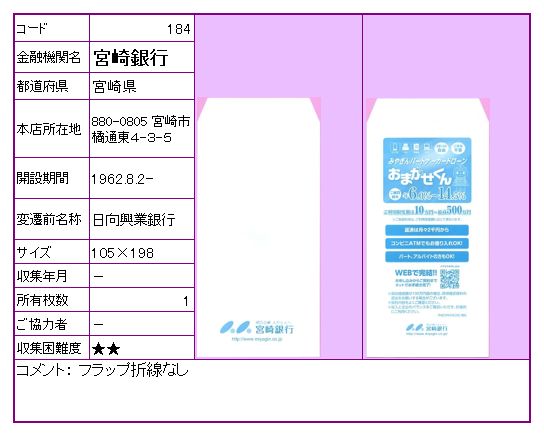

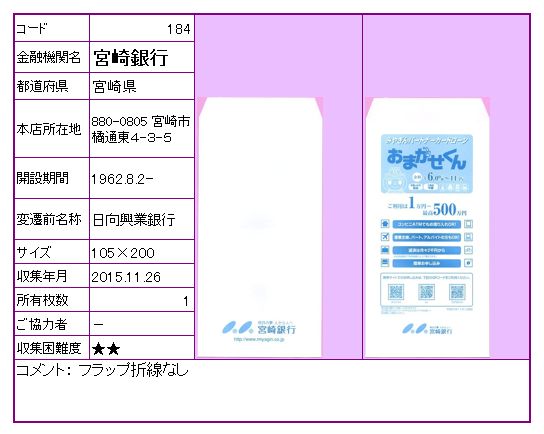

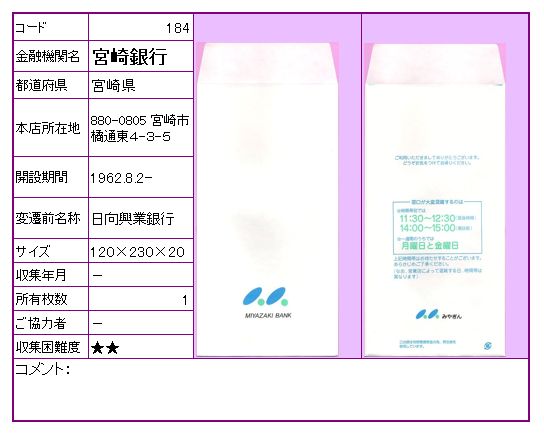

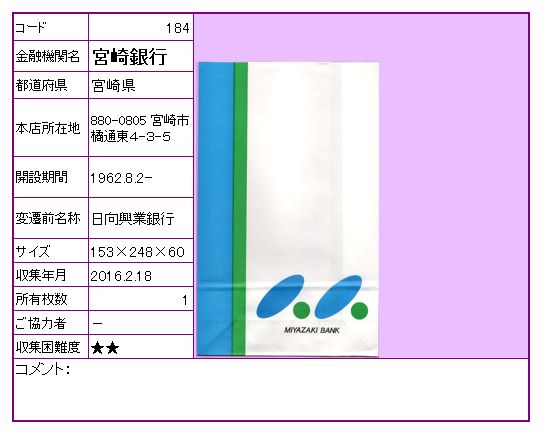

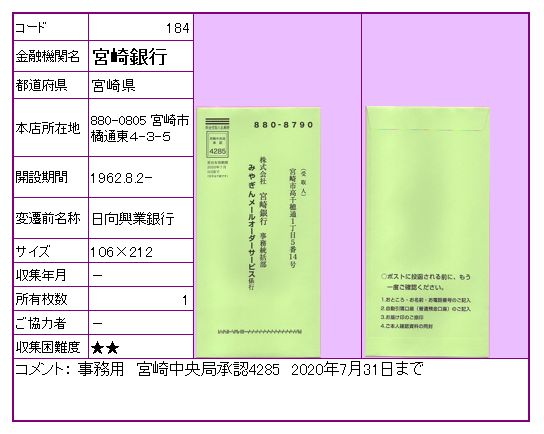

宮崎銀行

1932年7月27日、日向興行銀行が設立。同年8月2日、開業。1933年12月5日、延岡銀行を合併。1943年8月10日、日向貯蓄銀行を合併した。

1962年8月2日、宮崎銀行に改称。1971年8月、新本店が宮崎市橘通東4丁目に竣工した。

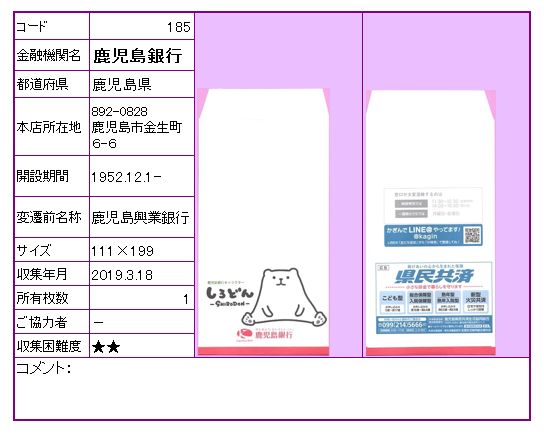

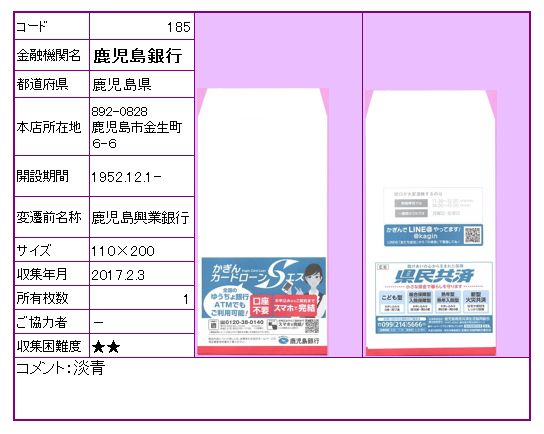

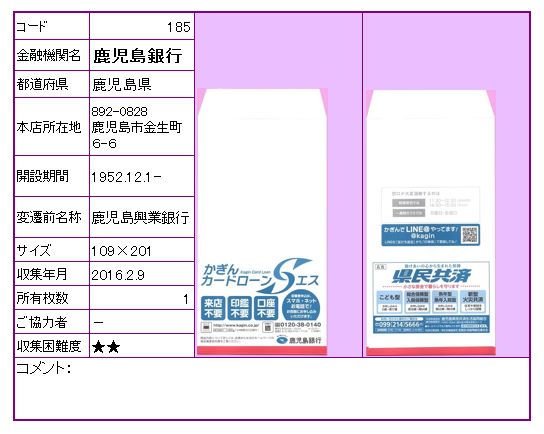

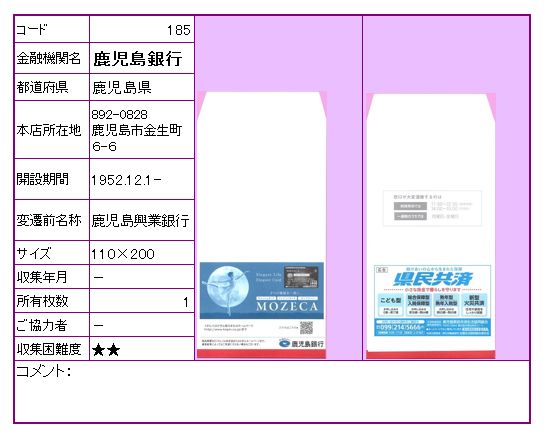

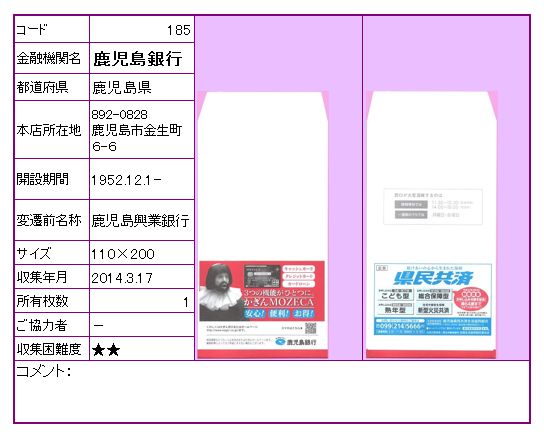

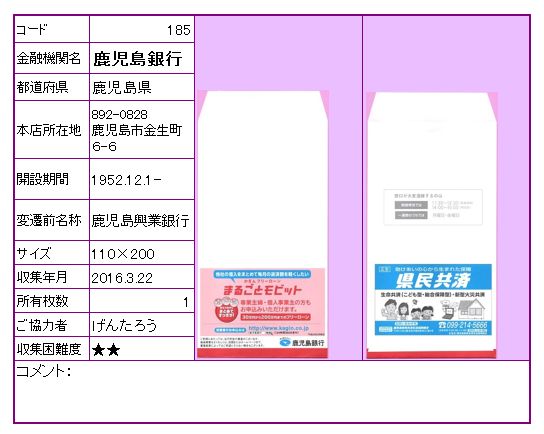

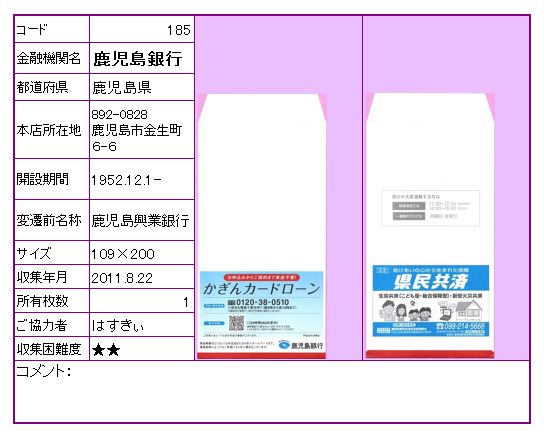

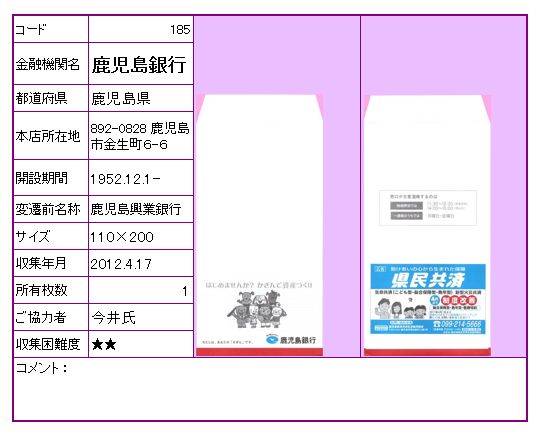

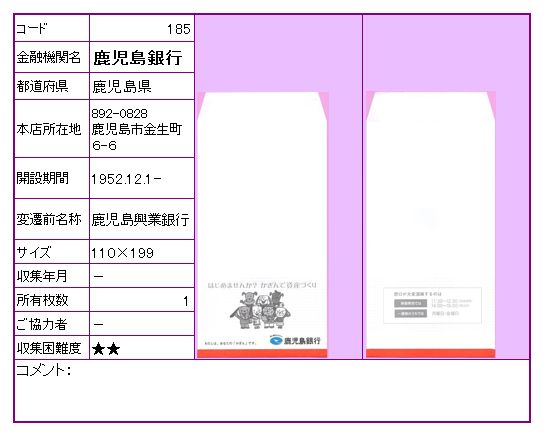

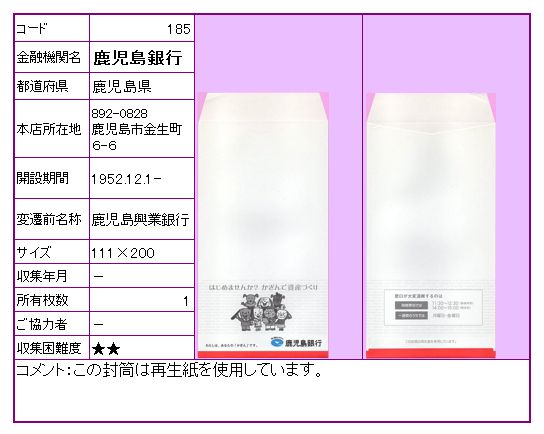

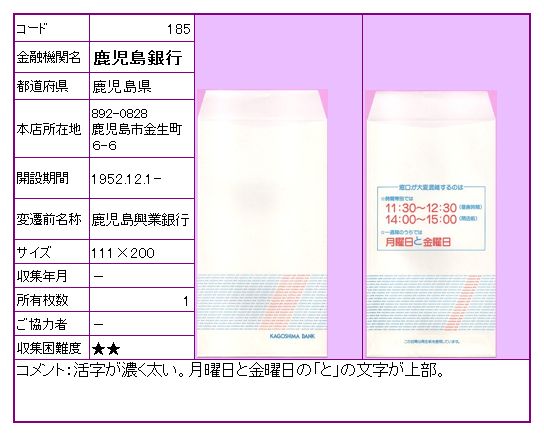

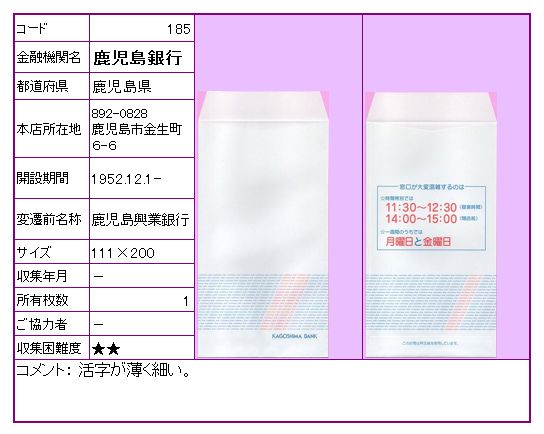

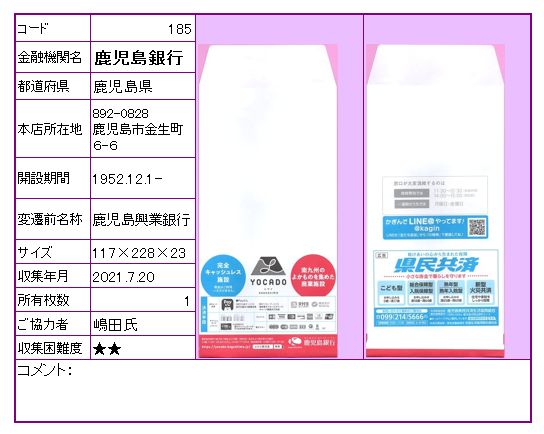

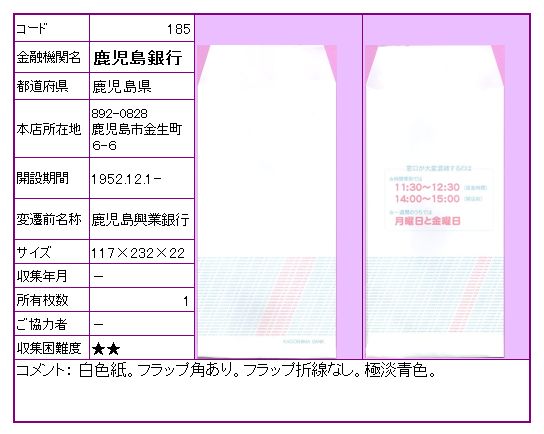

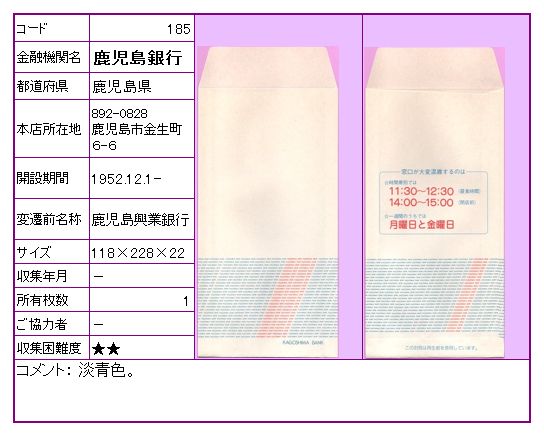

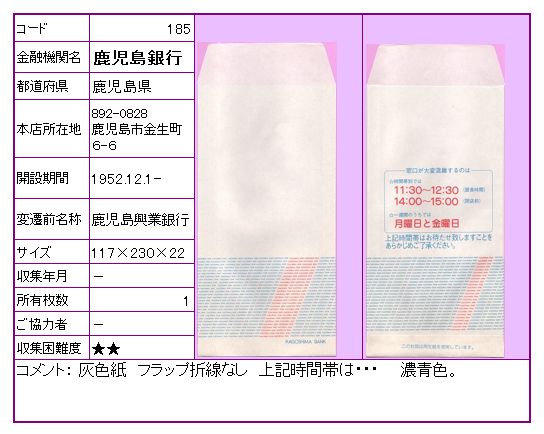

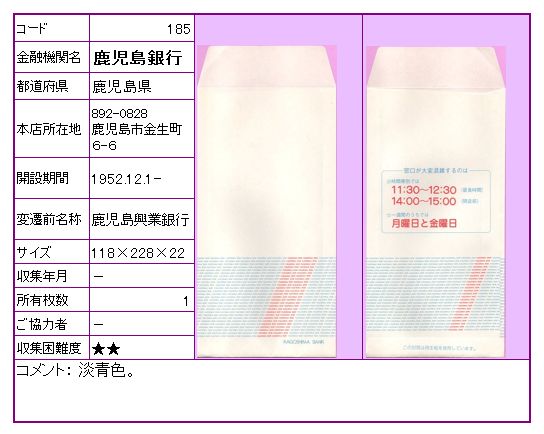

鹿児島銀行

現在の鹿児島銀行本店の画像がございません。お持ちのかたがいらっしゃいましたら、お問い合わせページよりご連絡いただけましたら幸いです。

1879年10月6日、第百四十七国立銀行が鹿児島に開業した。

1907年1月1日、国立銀行営業満期前特別処分法により私立銀行として営業継続、第百四十七銀行に改称改組した。

1928年9月1日、鹿児島商業銀行を合併。1930年2月20日、薩摩銀行の営業を譲受。1932年2月27日、海江田銀行の営業を譲受。1933年1月4日、業務廃止した西薩殖産銀行の営業地盤を継承。1936年4月1日、鹿児島商弘銀行の営業を譲受した。

1944年2月1日、鹿児島貯蓄銀行及び鹿児島銀行と合併して、鹿児島興業銀行になった。

1952年12月1日、鹿児島銀行に改称した。1959年12月,金生町に本店を竣工した。

2015年10月1日、肥後銀行と共同株式移転方式により、九州フィナンシャルグループを設立し、同社の子会社になった。

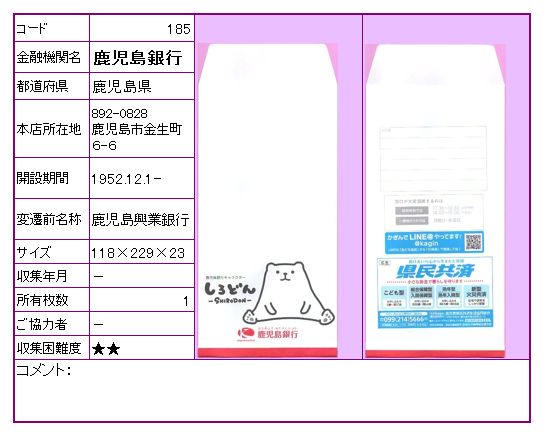

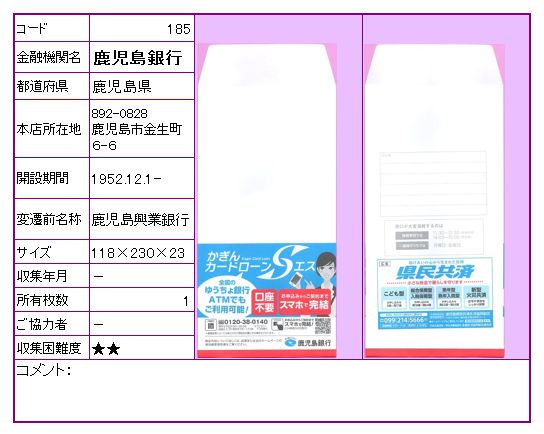

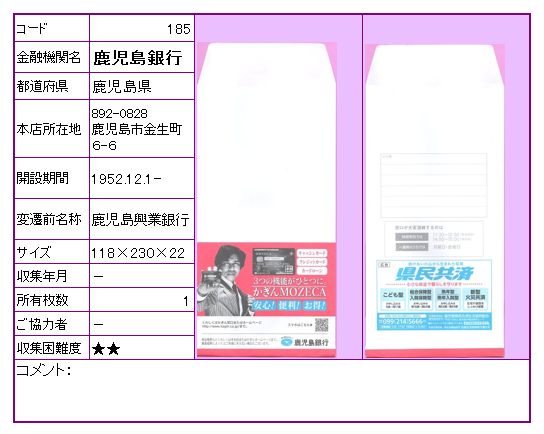

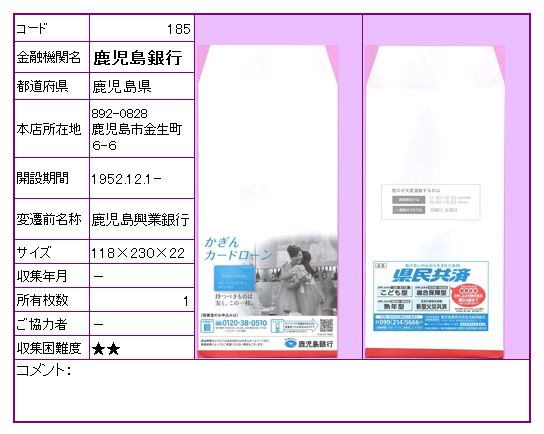

2016年9月20日、本店営業部を中町の仮店舗に移転。2017年4月、オリジナルキャラクター「しろどん」が誕生。2019年2月25日、信託業務の兼営が認可。2020年5月13日、本店ビル「よかど鹿児島」が金生町にオープンした。

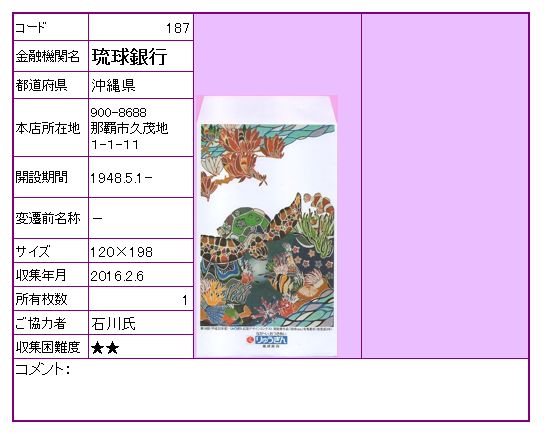

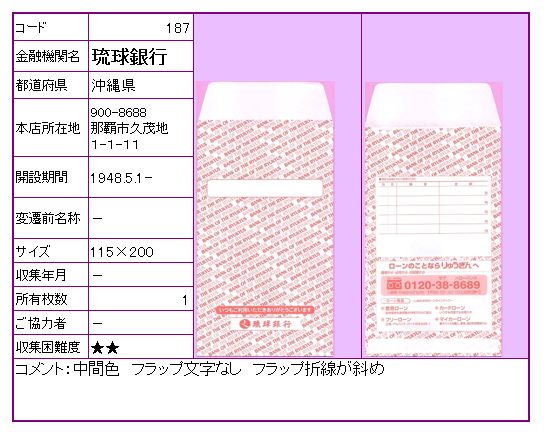

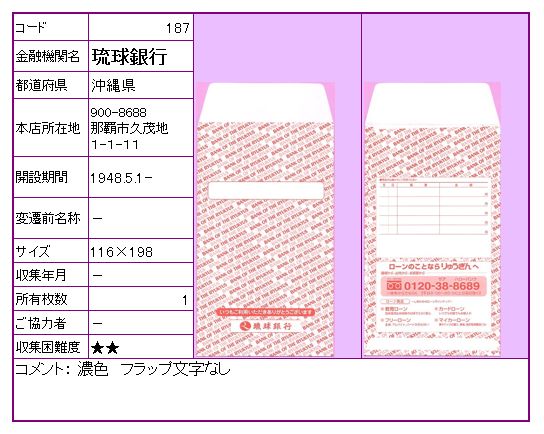

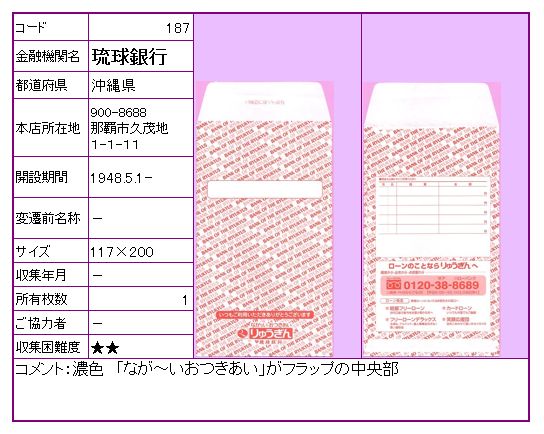

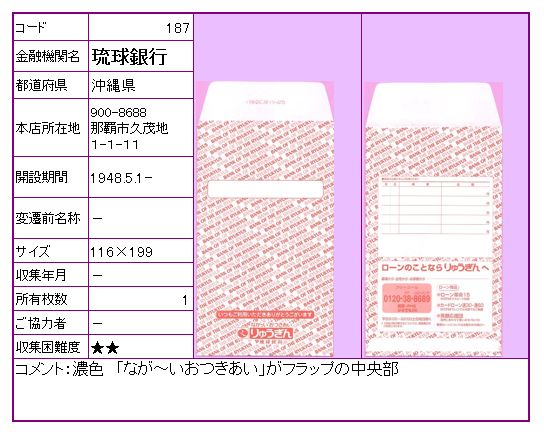

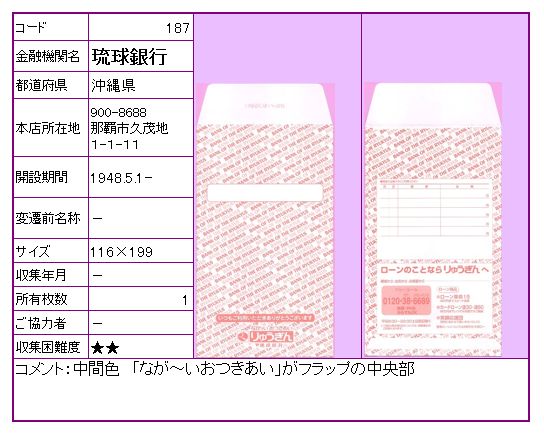

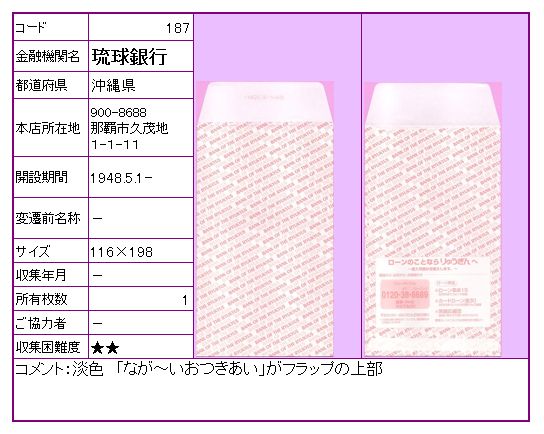

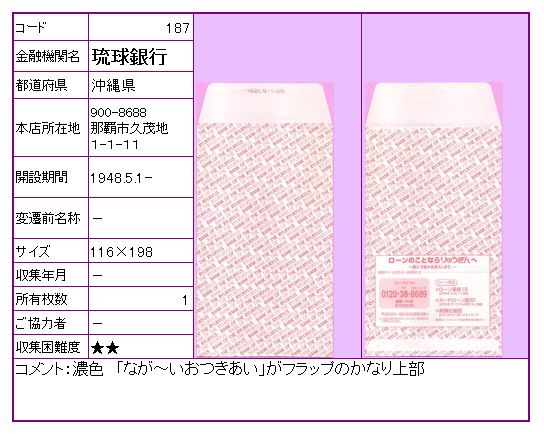

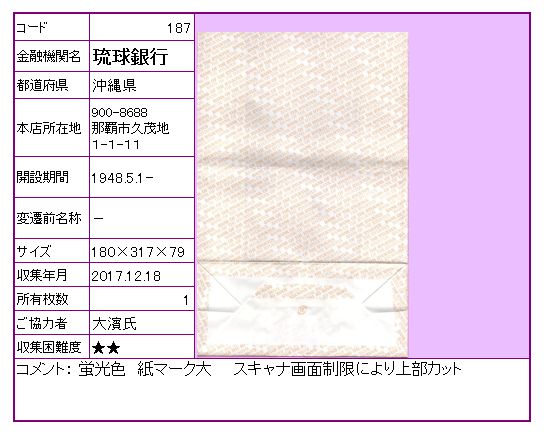

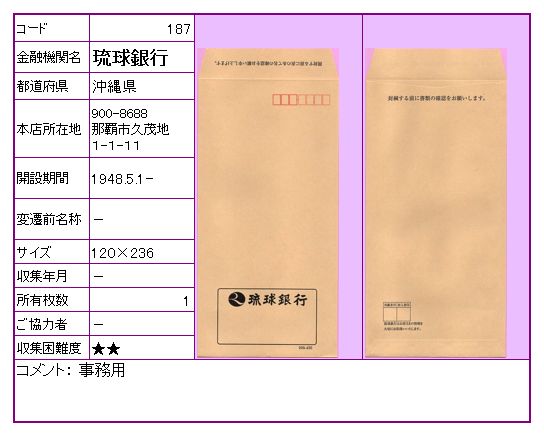

琉球銀行

琉球銀行仮本店の那覇ポートビルの画像がございません。お持ちのかたがいらっしゃいましたら、お問い合わせページよりご連絡いただけましたら幸いです。

1948年5月1日、戦後のインフレ抑制と沖縄経済の正常な発展のため、「金融秩序の回復と通貨価値の安定」を目的とし、琉球列島米国軍政府布令第1号に基づく特殊銀行として、那覇市東町1-10に設立。設立と同時に大島中央銀行、宮古銀行、八重山銀行を吸収合併した。資本金の51%を米国軍政府が出資し、米国連邦準備制度とフィリピン中央銀行をモデルに設立され、米国軍政府資金の預託機能や一般銀行業務に加え、通貨発行権、金融機関の監督統制権、加盟銀行に対する援助、不動産債券の発行権など、中央銀行的な色彩が極めて強い銀行であった。1948年7月1日、沖縄銀行を吸収合併。1948年10月20日 外国為替銀行に指定された。1951年7月13日、金融機関の監督統制権限を移譲。1953年12月25日、奄美群島の日本復帰により奄美地区の5支店を鹿児島銀行に譲渡した。

1966年8月、本店を那覇市久茂地1-16に新築移転。1970年3月、金銭信託業務を開始。1971年10月1日、琉球信託より金銭信託業務を譲受した。

1972年1月14日、日本本土復帰を控えて沖縄商法上の株式会社に改組した。1972年5月12日、本土復帰の3日前に銀行法(琉球政府立法)により営業免許を取得し、普通銀行に業態変更。1972年10月1日、沖縄信託より金銭信託業務を譲受した。

1999年9月30日、資産の健全化と財務体質の強化を図るため、227億円の第三者割当増資ならびに400億円の公的資金の導入を実施。2005年5月、金銭信託業務を中止。2010年7月14日、公的資金を完済。2020年12月14日、本店新築に伴い、本店を東町1-1の那覇ポートビルに仮移転した。

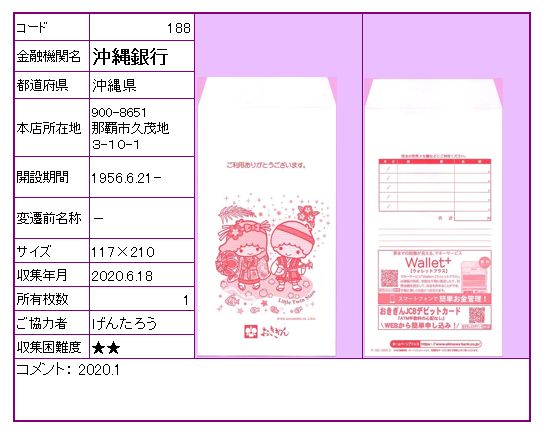

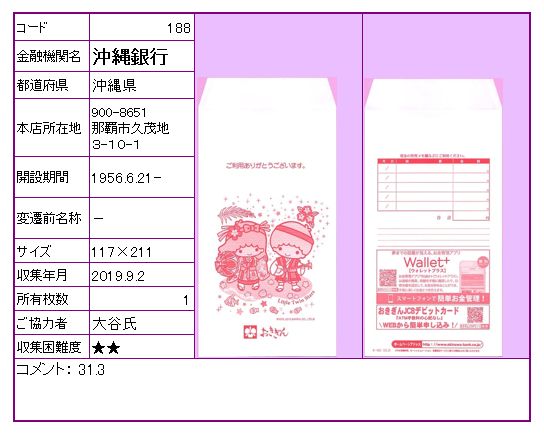

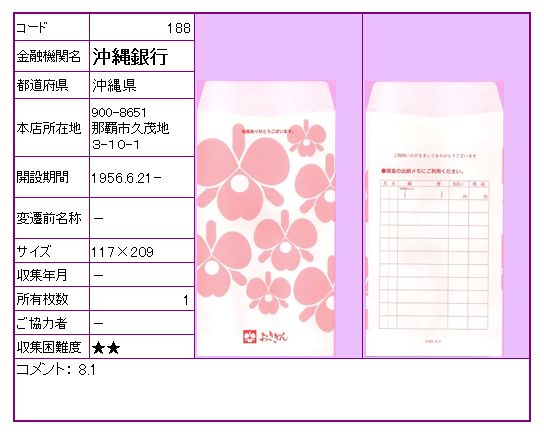

沖縄銀行

1956年6月21日、沖縄銀行が設立。同年7月10日、開業。1959年5月、信託業務の取扱いを開始。1963年3月、三和相互銀行の営業を譲受。1964年4月1日、東洋相互銀行を合併。1971年10月1日、南陽相互銀行を合併した。

1972年5月、銀行法(琉球政府立法)により営業免許を取得し、普通銀行に業態変更。1983年9月、久茂地3丁目に新本店ビルが竣工した。

封筒のマスコットキャラクターはLittle Twin Starsのキキ&ララである。

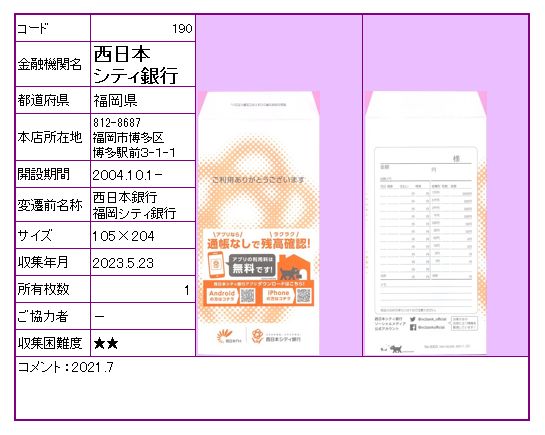

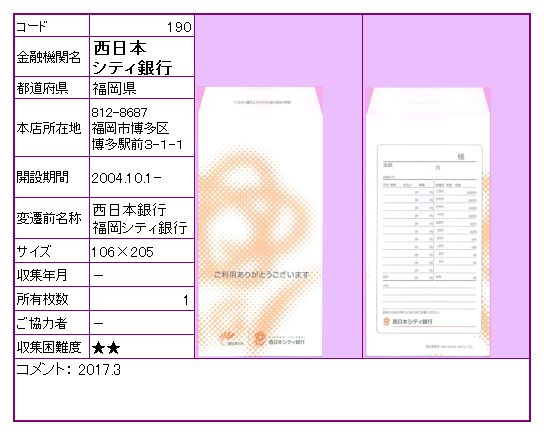

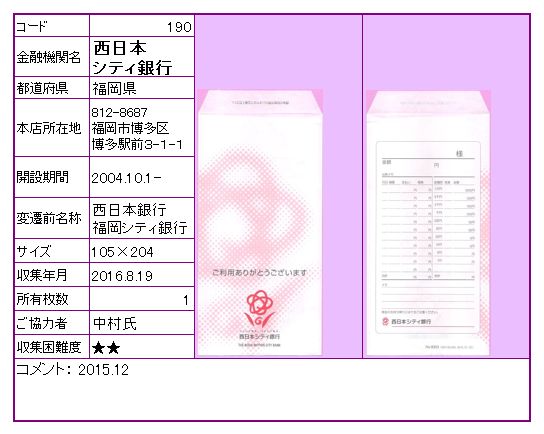

西日本シティ銀行

2004年10月1日、西日本銀行が存続銀行として福岡シティ銀行を合併し、改称して西日本シティ銀行になった。2006年9月、旧福岡シティ銀行が注入を受けた公的資金700億円のうち350億円を返済。2010年7月14日、さらに残債350億円を返済。2014年12月18日、長崎銀行を完全子会社化。2016年10月3日、金融持株会社である㈱西日本フィナンシャルホールディングスを設立した。

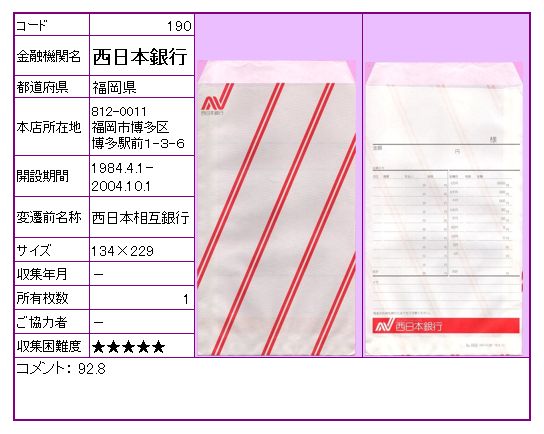

西日本銀行(消滅)

1944年12月1日、九州無尽、共立無尽、南筑無尽、西日本無尽、三池無尽が合併して西日本無尽になった。1945年9月28日、大分無尽及び豊国相互無尽を合併。1946年2月28日、肥前無尽を合併。1951年9月12日、筑紫殖産無尽を合併した。

1951年10月20日、相互銀行法により西日本相互銀行に改称。1956年12月29日、八代信用金庫を合併。1972年7月8日、糸田町信用組合の営業を譲受。1973年1月13日、筑紫中央信用組合及び西田川信用金庫を合併した。

1984年4月1日、高千穂相互銀行の救済合併を条件に普通銀行に転換し、西日本銀行に改称した。相互銀行から地方銀行への転換の第一号であった。

2004年10月1日、存続銀行として福岡シティ銀行を合併して、西日本シティ銀行になった。本店は福岡シティ銀行のものを使った。

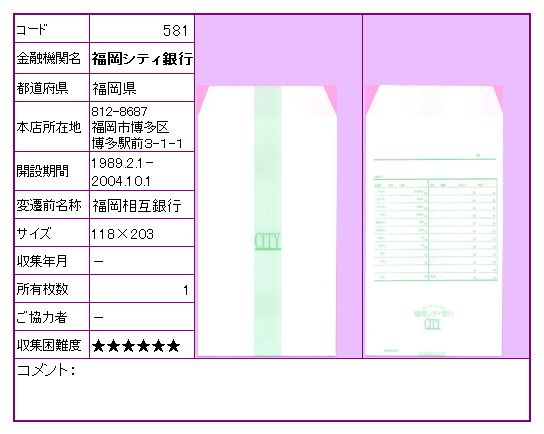

福岡シティ銀行(消滅)

1924年8月8日、福岡無尽が福岡に設立した。

1951年10月20日、相互銀行法により福岡相互銀行に転換・改称。1972年5月1日、福岡県第一信用組合を合併。1973年2月1日、小郡信用組合を合併。1974年2月1日、筑後信用組合を合併した。

1989年2月1日、金融機関の合併及び転換に関する法律により普通銀行に転換し、福岡シティ銀行に改称。2001年12月、長崎銀行の株式を公開買付けし、同行の議決権の過半を有する筆頭株主となった。2002年1月、早期健全化法により公的資金700億円の注入を受けた。

2004年10月1日、西日本銀行と合併して西日本シティ銀行になった。本店は福岡シティ銀行のものを使った。

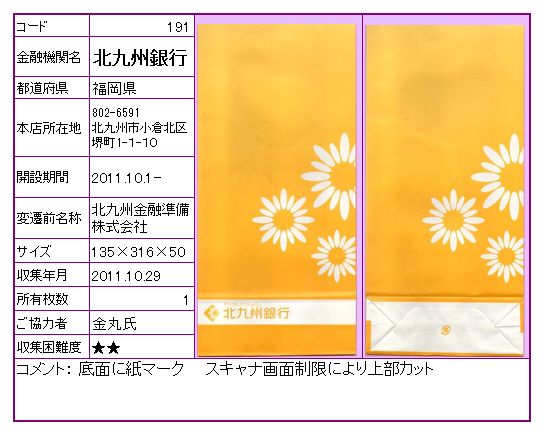

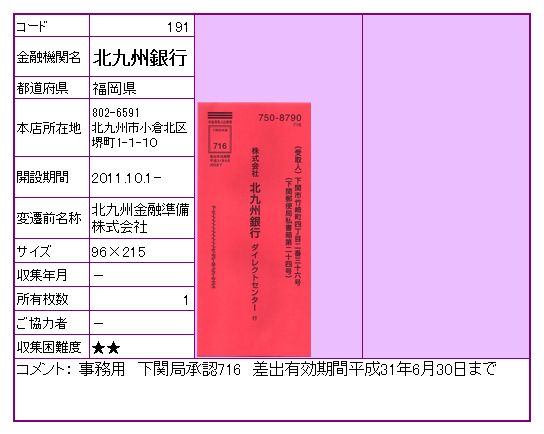

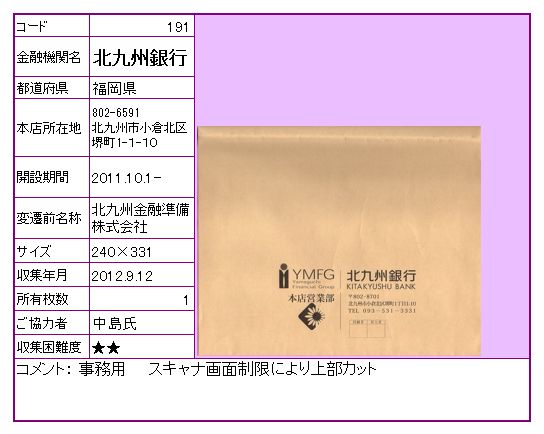

北九州銀行

2010年10月1日、山口フィナンシャルグループが山口銀行北九州支店に、支店分離方式で北九州金融準備株式会社を設立。2011年9月9日、商号を北九州銀行に改称。同年10月1日、吸収分割方式により、山口銀行の九州域内における全23支店の事業を分割し承継。同年同月3日、開業した。