地方銀行 -北海道・東北

地方銀行 -北海道・東北

全国地方銀行協会に加盟する銀行で、本店が所在する道府県で最大規模の金融機関が多く、地域経済にも大きな影響力を持つ。米国の地方銀行になぞらえてリージョナルバンクと呼ぶこともある。近年では、営業エリアを広域の都道府県に広げるところもある。

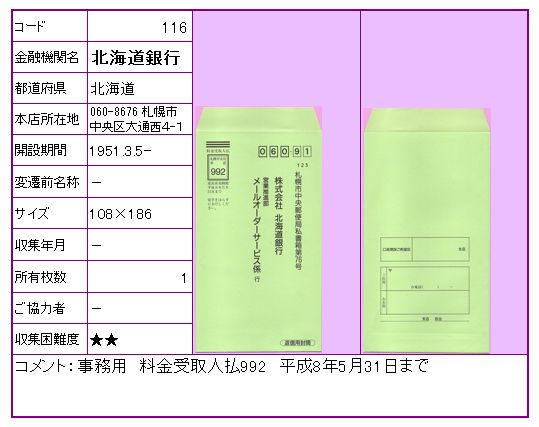

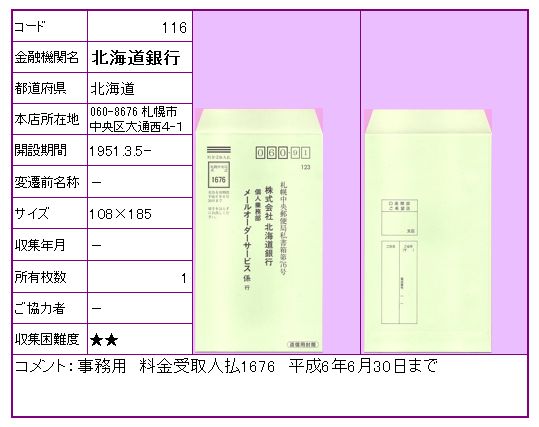

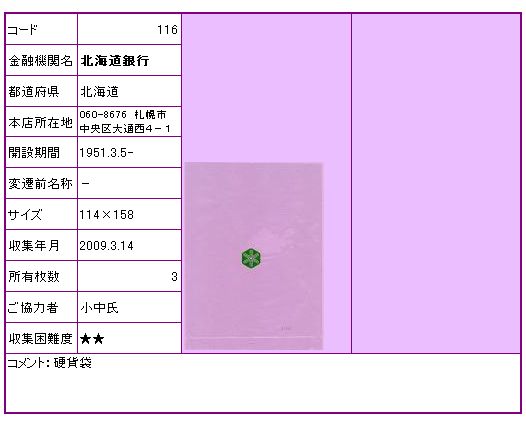

北海道銀行

<北海道銀行の誕生と第一期>

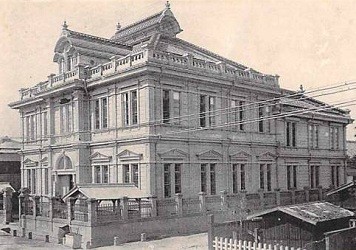

1891年4月22日、札幌に設立された屯田銀行が1900年1月1日に改称して北海道商業銀行となった。また、1894年1月11日、余市に設立された余市銀行は1897年12月20日に改称して小樽銀行になった。1906年5月1日、小樽銀行は北海道商業銀行を合併して北海道銀行に改称した。1923年3月31日、百十三銀行を合併。第二次世界大戦中の一県一行主義の金融統制により1941年10月1日に泰北銀行、北海道商工銀行、北海道殖産銀行を合併し、1944年12月12日には函館貯蓄銀行を合併した。1945年9月1日に北海道拓殖銀行に統合され、一旦消滅した。

<第二次大戦後の第二期>

戦後の経済復興で高まる資金需要に応えるべく、1950年8月に旭川市で行われた全道中小企業者大会及び全道商工会議所大会において新銀行の設立が決議された。1951年3月12日、北海道銀行が戦後地銀として営業を開始した。北海道経済界において都市銀行として確固たる地位にある拓銀に対し、道銀は北陸銀行、北洋相互銀行(後の北洋銀行)、北海道相互銀行(後の札幌銀行)、及び地方信用金庫などと共に広大な北海道の地方経済を支える役割が期待された。

高度経済成長期に順調に支店網を拡大し、1970年代には、預金・貸付残高で地銀上位10行に入るまでに成長し、北海道第2位の銀行としての地盤を固めた。しかし、石炭産業の斜陽化から、これに代わる産業の育成が急務とされていたが、公共事業に依存する北海道経済の体質は変わらなかった。一方で、1980年代から加熱する不動産融資ラッシュに乗り遅れまいとする焦りで、過剰な融資が目立つようになった。

<拓銀の破綻>

バブル崩壊後の公共事業の削減を中心とする道内経済の停滞の中で、1997年には経営難にあった拓銀との合併話が持ち上がった。しかし、道銀自体も大量の不良債権を抱えていたため破談となり、同年11月、拓銀は経営破綻した。当初、大蔵省は道銀を旧拓銀の受け皿行に考えていたが、合併協議が頓挫した直後でもあり、結果的に日銀が推す道内第3位の北洋銀行が受け皿行に決まった。旧拓銀の道内支店は北洋に、道外支店は中央信託銀行に営業権が分割譲渡され、拓銀破綻前は取引規模で道内2位だった道銀は同3位の北洋銀行に破綻後の取引先の大半を奪われた。

拓銀破綻後の道内では企業の連鎖倒産が相次ぎ、失業率も上昇し景気もどん底であった。道銀も多額の不良債権を抱え、1999年3月には自己資本比率が3%台にまで落ち込んだ。拓銀の二の舞だけは避けたい道内企業が約537億円の増資を引き受け、金融監督庁による早期是正措置を受けて翌2000年3月には、早期健全化法による約450億円の公的資金の注入を受けることで最悪の事態は避けられた。その後、不良債権処理で2003年3月期に約550億円の赤字決算となったが、以後徐々に業績は持ち直した。

<ほくほくフィナンシャルグループ>

2004年9月1日、北陸3県および道内を地盤とする北陸銀行を傘下に持つ、ほくぎんフィナンシャルグループと経営統合を行い、株式交換によってほくぎんFGの傘下に入り、ほくぎんFGの社名を変更して金融持株会社ほくほくフィナンシャルグループを設立し、重複支店の譲受などで経営の立て直しが行われた。2009年8月27日、早期健全化法による公的資金450億円を完済した。

社章は、雪の結晶をかたどった正六角形と直線の構成によって、「安定性」と「格調」を表現し、緑の地色によって北海道の豊かな自然を、また、中心から外縁に向かって伸びる放射線によって、地域社会および未来への発展性をそれぞれ表現している。

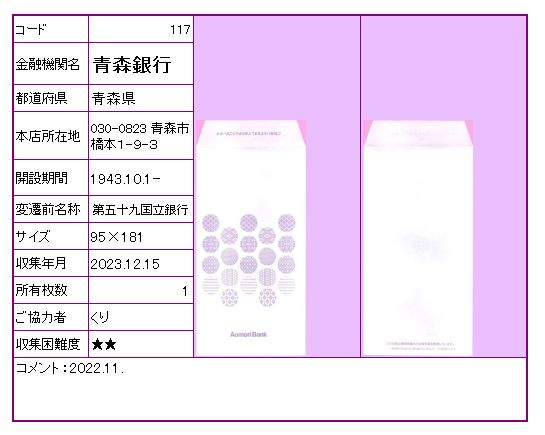

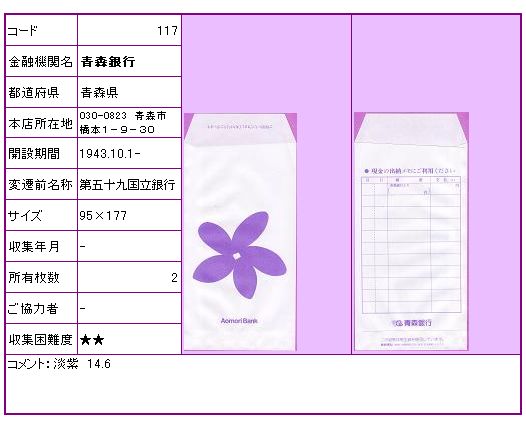

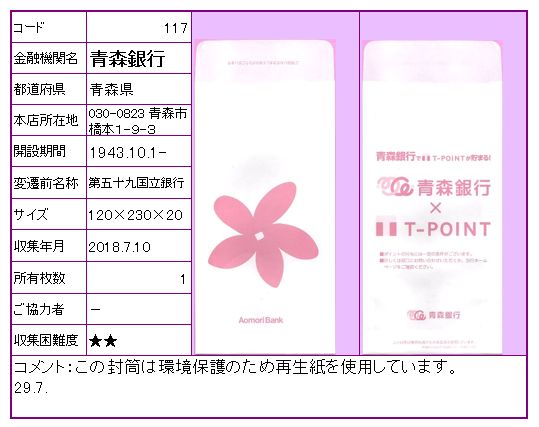

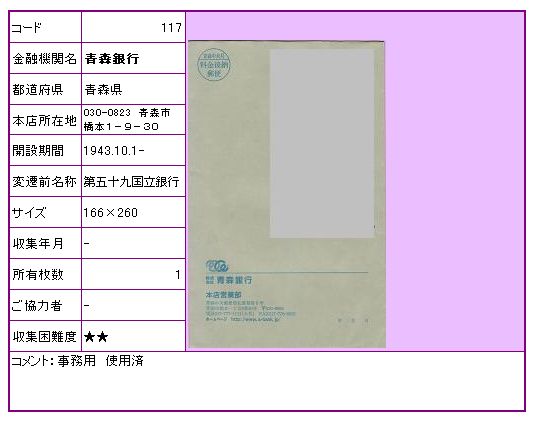

青森銀行

1879年1月20日、弘前市に 第五十九国立銀行が開業。1897年9月 1日、普通銀行に転換し株式会社第五十九銀行に改組した。1900年11月5日、青森銀行(旧青森共益会社)を合併。1919年7月25日、黒石銀行を合併。同年10月26日、弘前銀行を合併。1927年12月1日、上北銀行を合併。1929年4月21日、下北銀行を合併。1938年5月10日、三戸銀行を合併。同年8月11日、金木銀行を合併。1940年3月30日、尾上銀行を合併。戦時統合により1943年10月1日 、第五十九と八戸、津軽、板柳、青森との五行が合併し、新たに青森市に株式会社青森銀行が設立した。1944年6月30日、佐々木銀行及び青森商業銀行の営業を譲受した。

第五十九銀行の本店は、青森銀行弘前支店として使用されていたが、1967年からは青森銀行記念館となった。

封筒デザインには、米国チャールズ・M・シュルツの漫画、ピーナッツのキャラクターのチャーリーやスヌーピー を使用したこともある。

2025年1月、みちのく銀行を吸収合併し、青森みちのく銀行に改称される予定である。

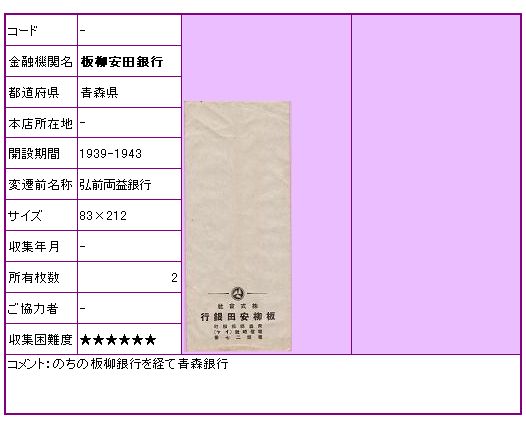

板柳安田銀行(消滅)

1919年10月18日に設立、1939年10月17日、存続期間満了により解散し板柳銀行に営業を譲渡。1943年10月1日、青森銀行、第五十九銀行、八戸銀行、津軽銀行と合併し、青森銀行を新立した。

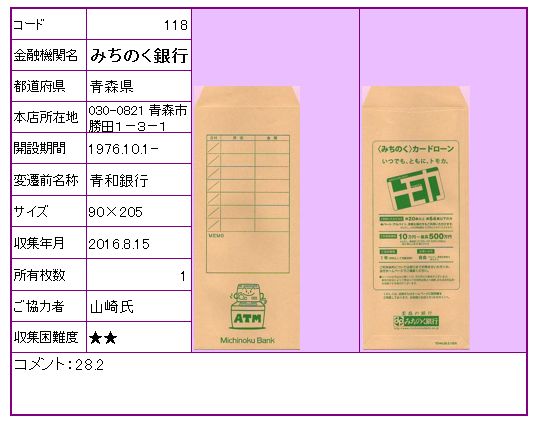

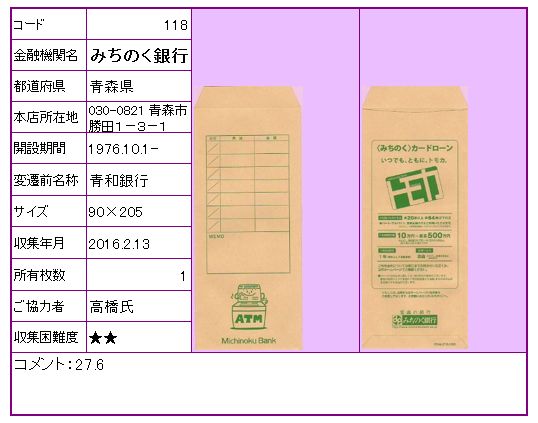

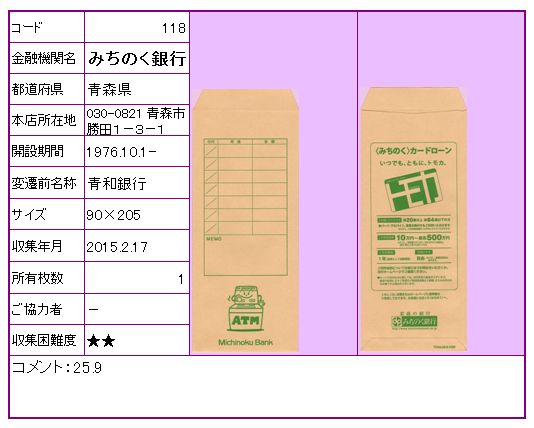

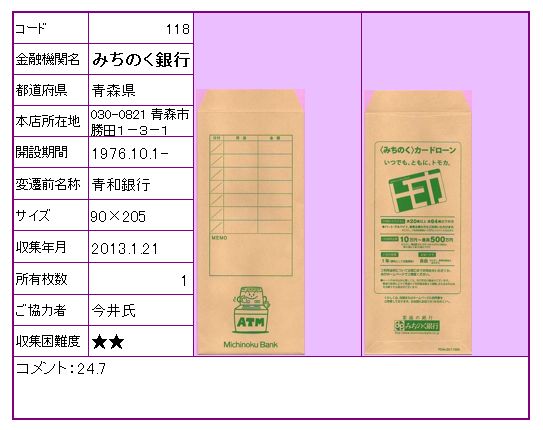

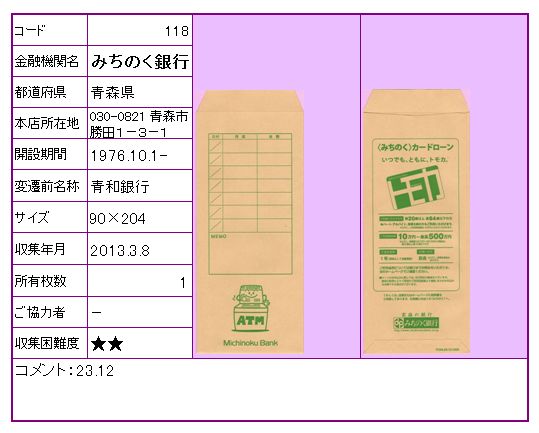

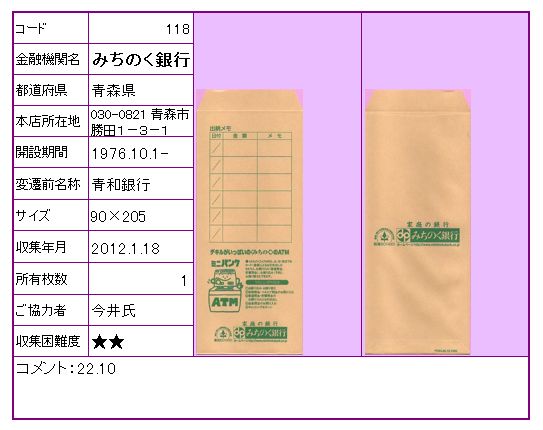

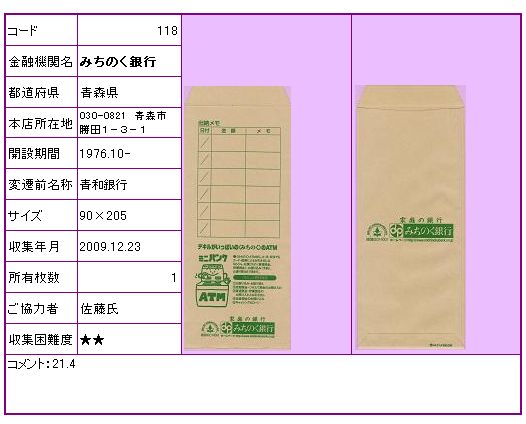

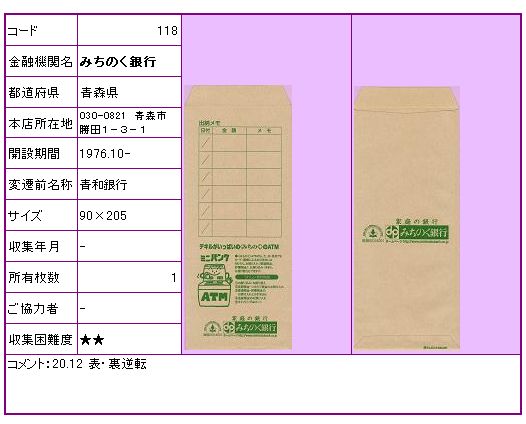

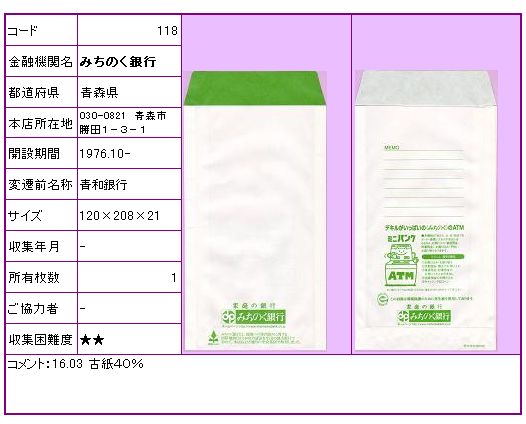

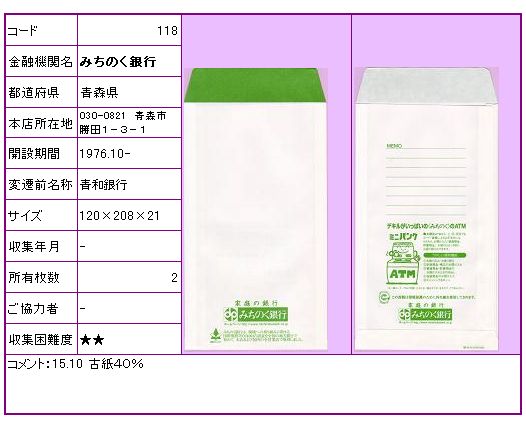

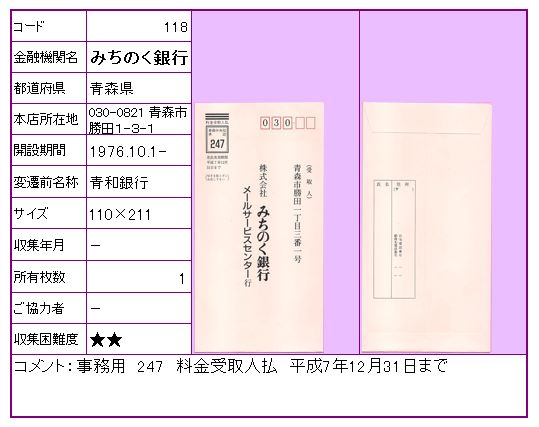

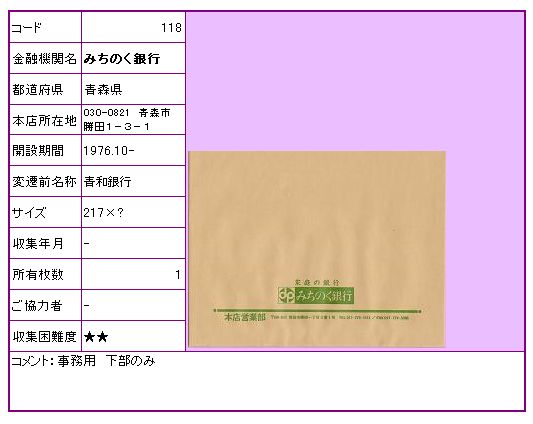

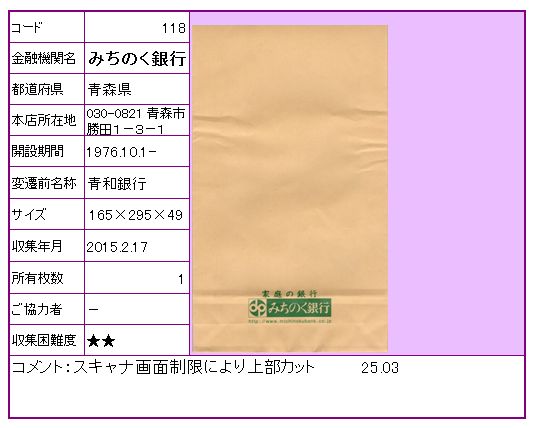

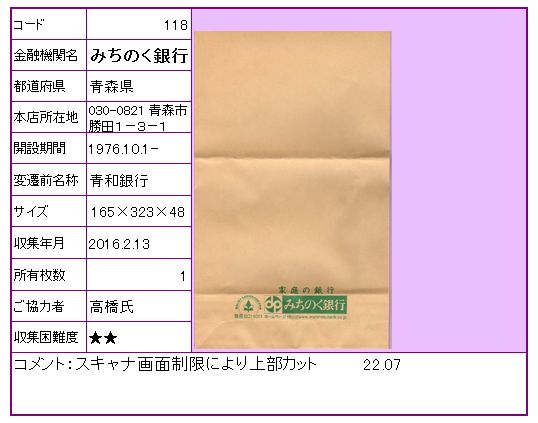

みちのく銀行

1924年6月17日、弘前無尽㈱が設立。1942年8月8日、津軽無尽㈱を合併。1951年10月20日、相互銀行法の施行により弘前相互銀行に名称変更した。

一方、1922年1月1日㈱青森貯蓄銀行が開業。1949年1月1日、青和銀行に名称を変更した。1958年9月15日、青森商業銀行を合併。1976年10月1日、弘前相互銀行と合併し、みちのく銀行に名称変更。1978年9月、青森市勝田に本店を移転。2009年9月30日、金融機能強化法による公的資金200億円が注入された。

封筒デザインには、トムとジェリーのキャラクターを使用したことがある。

2025年1月、青森銀行に合併し、青森みちのく銀行に改称される予定である。

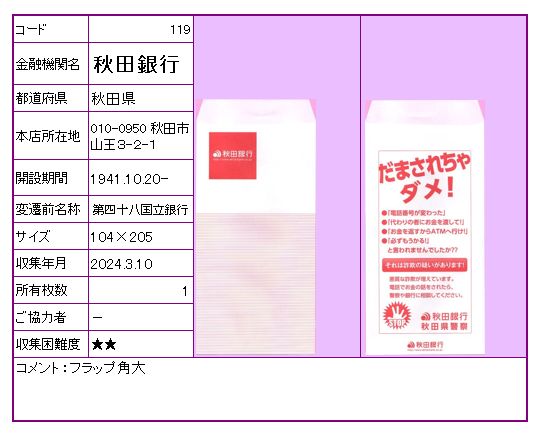

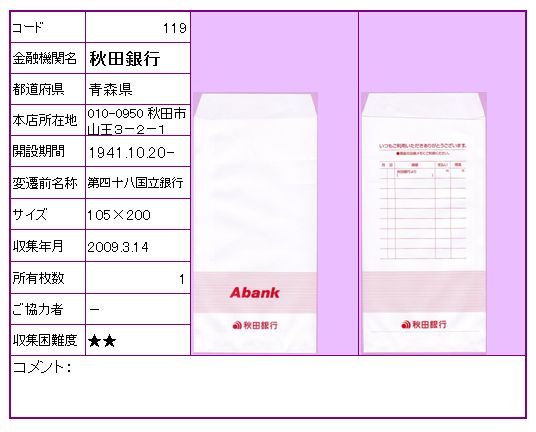

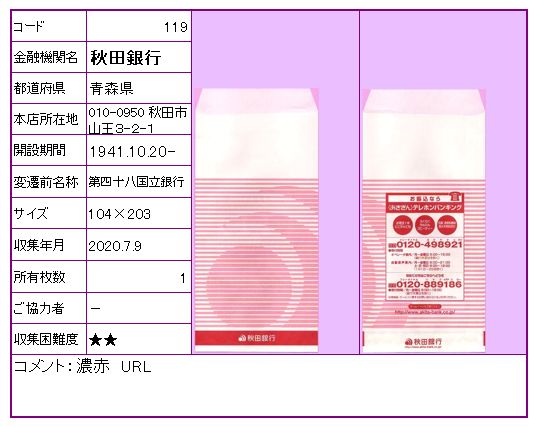

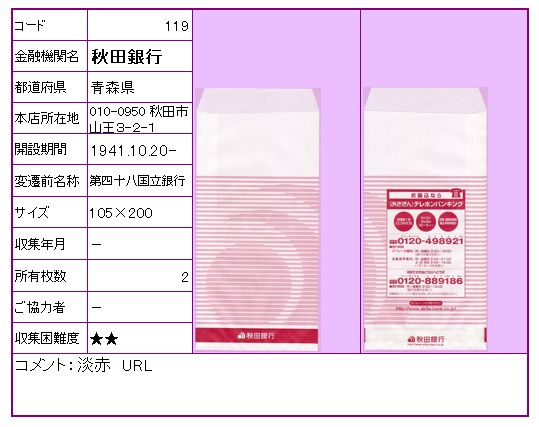

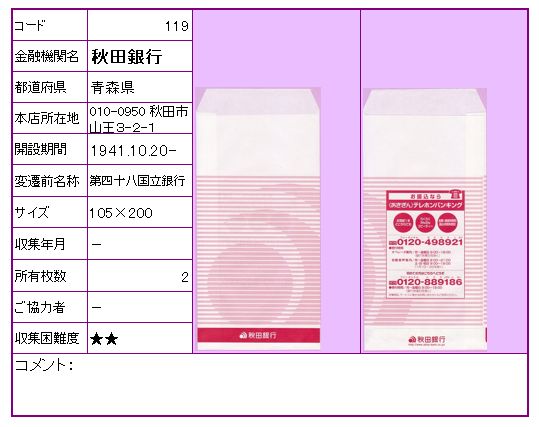

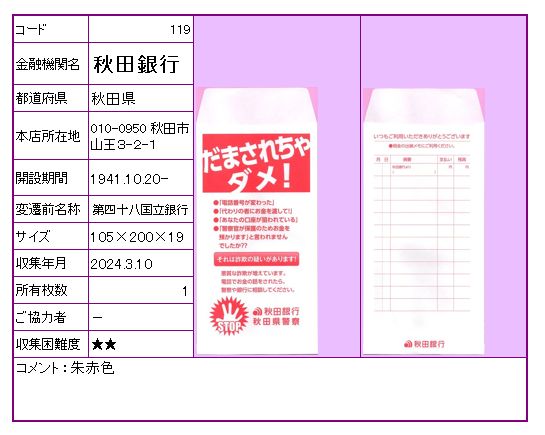

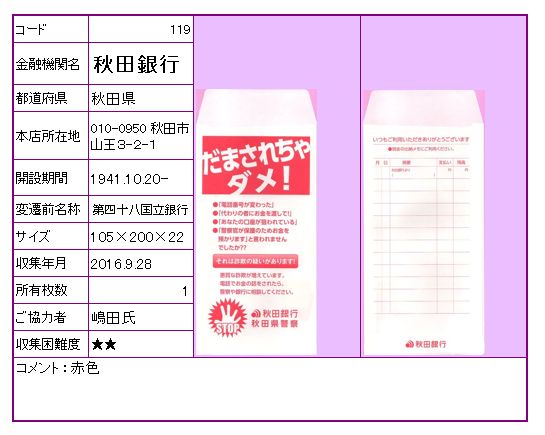

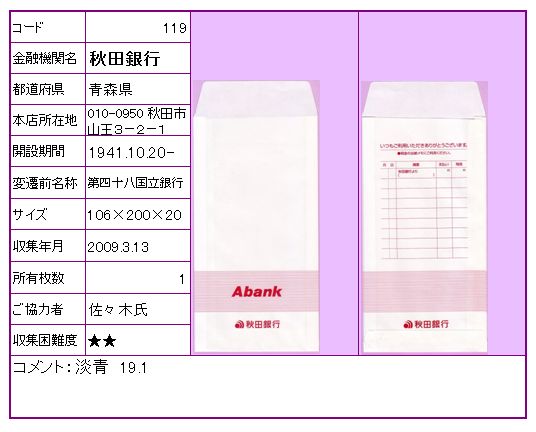

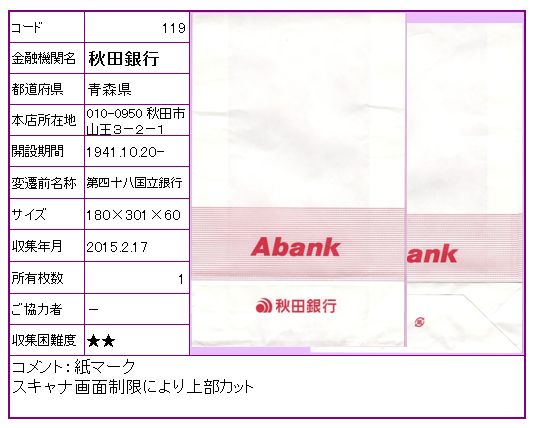

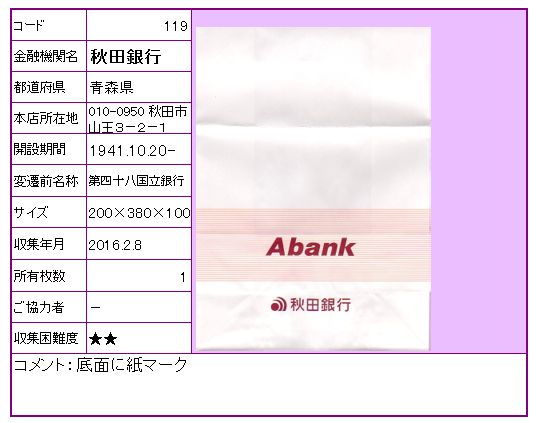

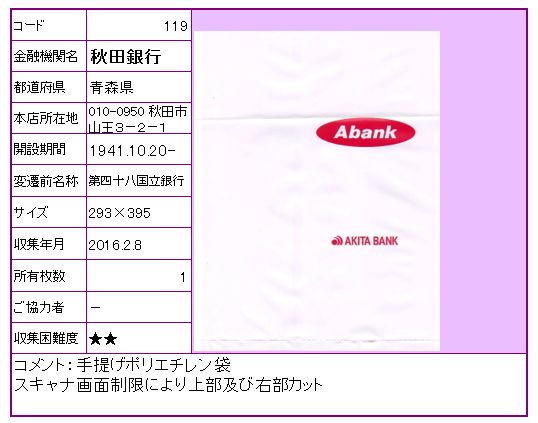

秋田銀行

1879年1月 4日、第四十八国立銀行開業(創業日)。1898年1月1日、 国立銀行営業満期前特別処分法により、普通銀行に転換、株式会社第四十八銀行に改組。1925年4月15日、船川銀行を合併。

1896年5月9日 第一国立銀行秋田支店の廃止決定を受け、受け皿として、旧秋田銀行が開業。1928年5月21日、仙北銀行を合併。同年8月11日、池田銀行を合併。1931年11月1日、能代銀行を合併。1938年1月10日、平鹿銀行を合併。

1897年4月15日、合資会社湯沢銀行開業。1927年7月1日、株式会社湯沢銀行に改組。

1941年10月20日 第四十八・秋田・湯沢の3行が戦時統合して、あらたに株式会社秋田銀行が開業した(設立日)。1943年10月1日 秋田貯蓄銀行を吸収合併。1945年9月1日 秋田信託を吸収合併。1962年9月26日、信託勘定を閉鎖し安田信託銀行に引継。1979年の秋田銀行創業100周年を記念して、旧秋田銀行の本店の建物を、1981年に秋田市へ寄贈し、秋田市立赤れんが郷土館となった。

2003年4月7日より、キャラクターとして手塚プロのアトムを起用しているが、封筒では見かけていない。

↓都道府県欄 青森県→秋田県の誤り

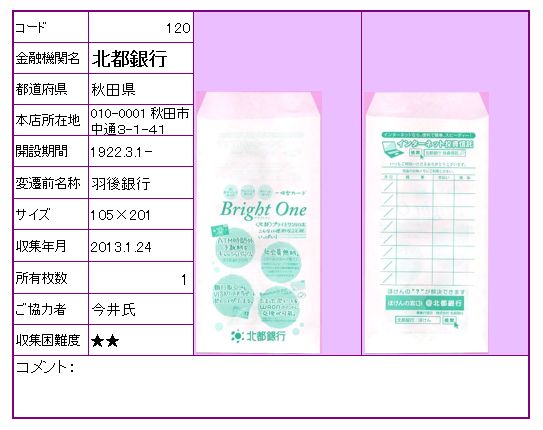

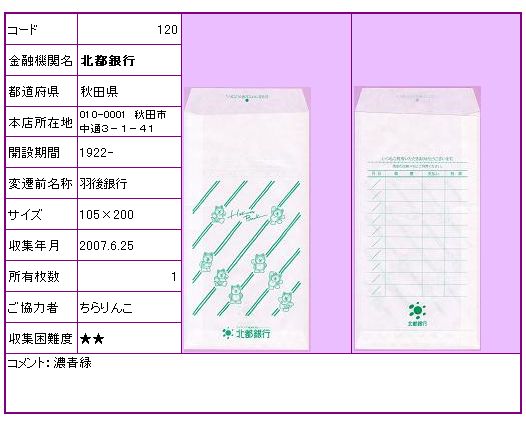

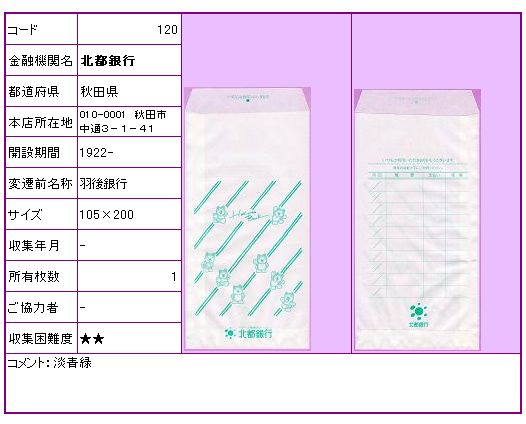

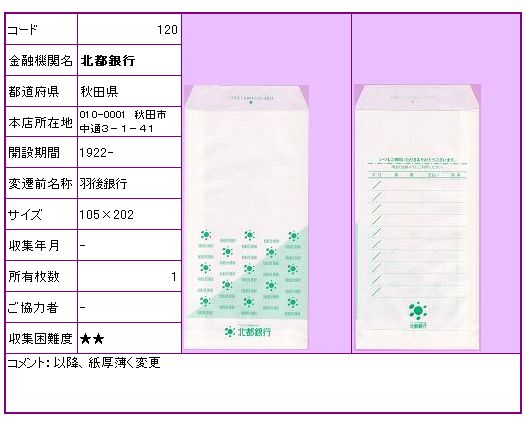

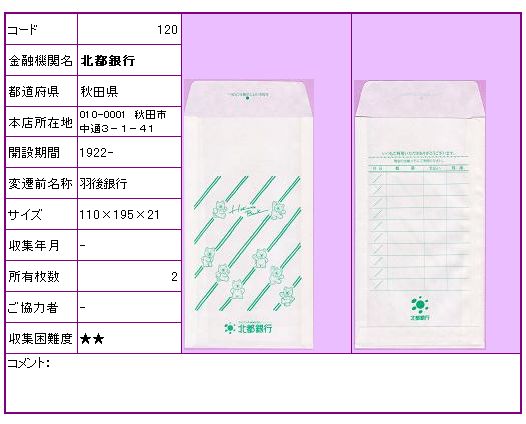

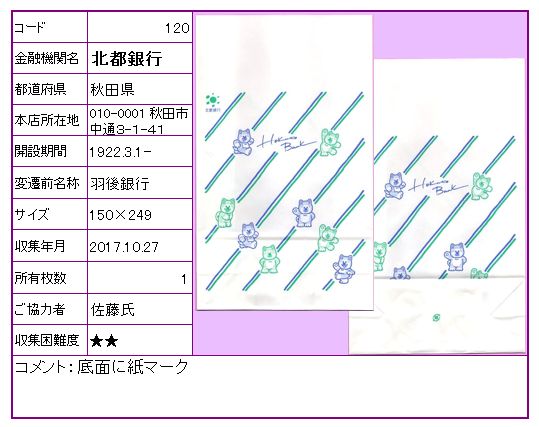

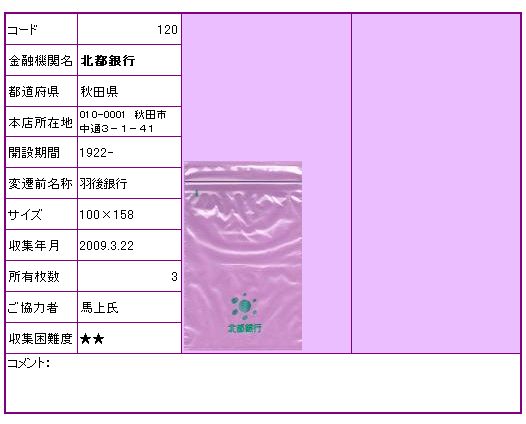

北都銀行

1895年5月3日、秋田県横手市で増田銀行として設立され、1922年3月1日に改称した地銀の羽後銀行が、1993年4月1日に第二地銀であった秋田あけぼの銀行を合併して発足した。

2009年10月1日、荘内銀行と経営統合し、現在はフィデアホールディングスの子会社となった。2010年3月31日、金融機能強化法によりフィデアホールディングスに対して100億円の公的資金が注入された。

シンボルマークの中心の大きな正円は北都銀行であり、周りの6つの楕円は東北6県を表すとともに、北都銀行を支えてくださる地域とお客さまをも意味している。また、鮮やかなカラーリングは、東北の移り変わる四季をイメージしているとともに、今後変わりゆく時代環境に柔軟に対応し、地域とともに発展する北都銀行を表現している。さらに、右上がりの6つの楕円で、未来へと伸びる北都銀行の躍動感をも表現している。

封筒には秋田犬のキャラクター「ほっくん」が使用されている。

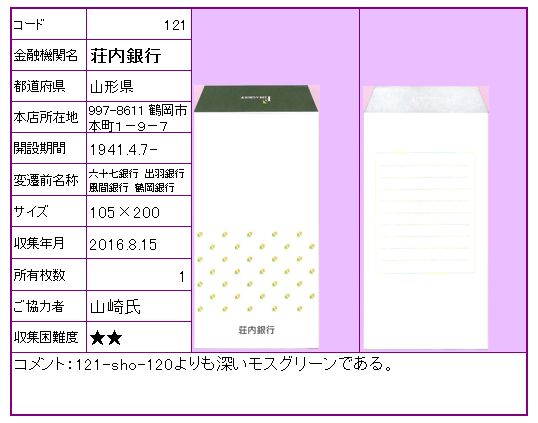

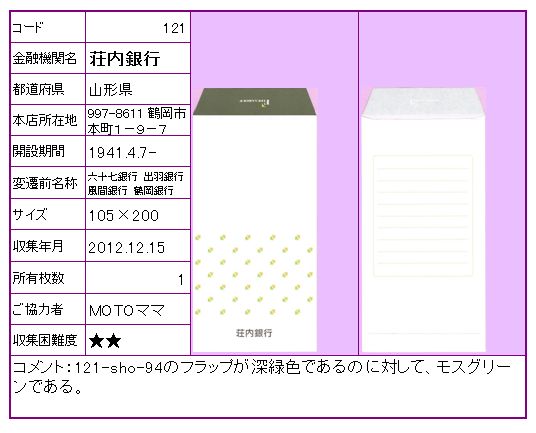

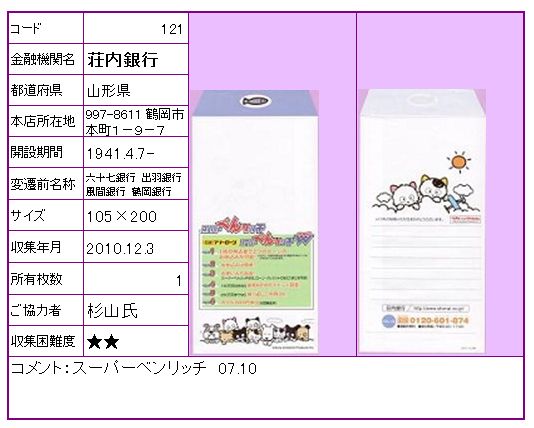

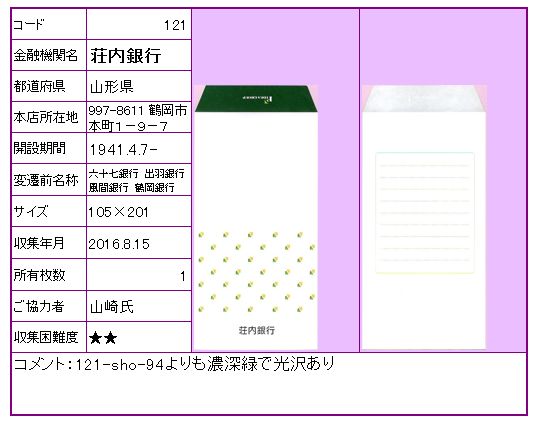

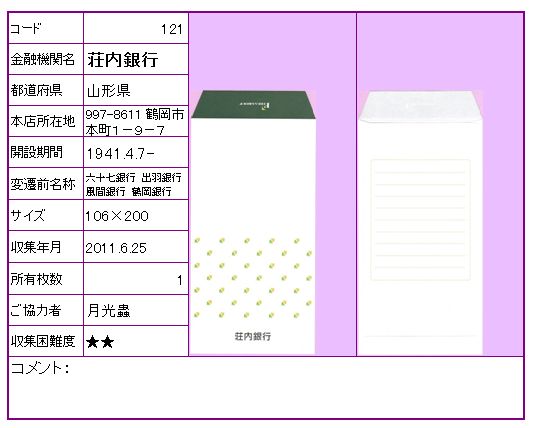

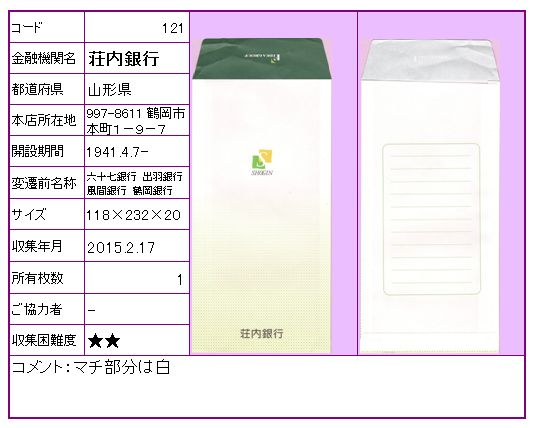

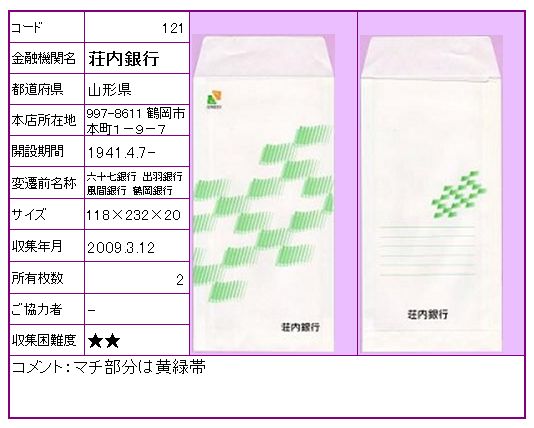

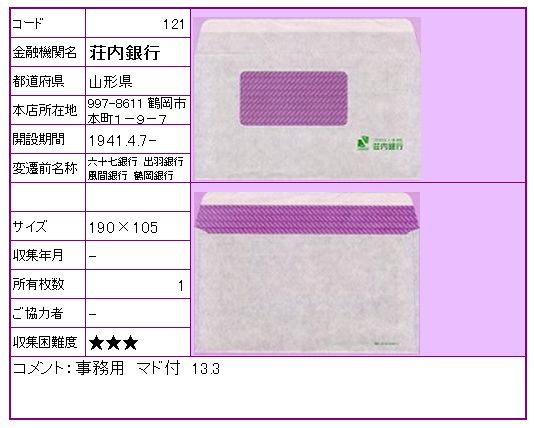

荘内銀行

1878年12月1日、山形に第六十七国立銀行が開業。1881年1月1日、第百四十国立銀行を合併。1898年9月19日、営業満期国立銀行処分法により、私立銀行である六十七銀行として改称し新発足した。

いわゆる戦時統合により、1941年4月7日、六十七銀行、風間銀行、鶴岡銀行、出羽銀行が合併し、山形に荘内銀行を設立。庄内藩第十二代藩主の長男である酒井忠純が初代頭取に就任した。1941年12月1日、新庄銀行の営業を譲り受け。1942年、親戚である安田財閥より安田銀行鶴岡支店及び酒田支店の営業を譲り受け。1943年10月1日、荘内貯蓄銀行を合併。

1951年、日本勧業銀行鶴岡支店及び酒田特設出張所の業務を継承。1963年、富士銀行米沢支店の業務を継承。1964年、現在の本店が竣工。1996年、東邦銀行山形支店の営業を譲受。1999年、仙台銀行山形支店の営業を譲受。1999年、新潟支店を山形しあわせ銀行に営業譲渡。

2009年10月1日、フィデアホールディングスの完全子会社化。北都銀行とともに株式移転により新規設立された金融持株会社、仙台市青葉区中央3丁目のフィデアホールディングス株式会社の傘下に入った。

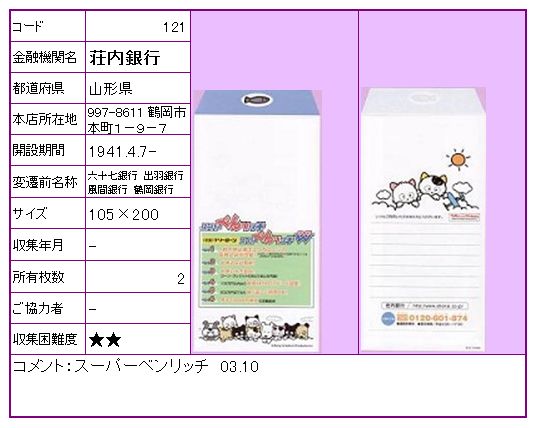

キャラクターとしてタマ&フレンズが、1995年8月から採用され、封筒にも使用されていた。

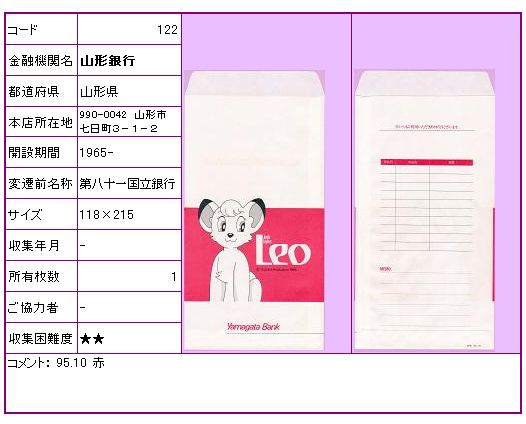

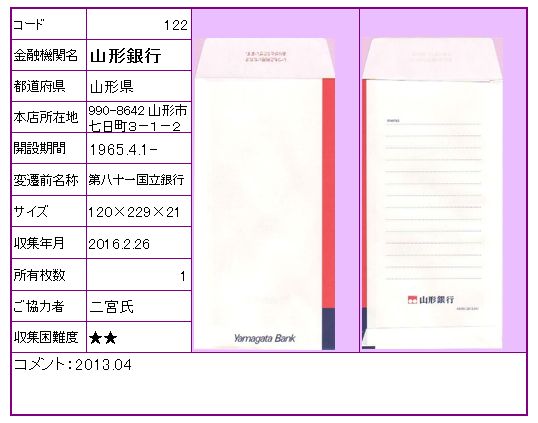

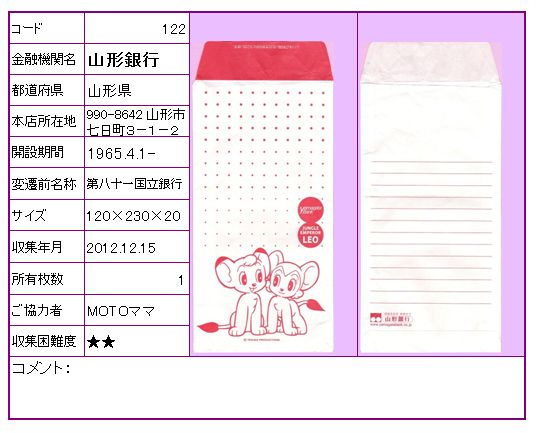

山形銀行

1878年12月16日、第八十一国立銀行が山形に開業。1896年、5月8日、山形に両羽銀行が開業。1897年6月30日、第八十一国立銀行の業務を継承。1916年3月16日、米沢藩旧士族の銀行であった米沢義社を合併。1919年5月17日、羽陽貯蓄銀行を合併。1926年7月20日、由利銀行を合併。1935年1月1日、楯岡銀行を買収。

1940年5月1日、東銀行を合併。同年7月1日、天童銀行を買収。同年8月1日、羽前銀行を買収。1941年11月1日、三浦銀行、羽陽銀行、東根銀行、村山銀行を買収。1943年3月1日、山形商業銀行を合併。1944年3月31日、山形貯蓄銀行を合併し、高野銀行を買収。1948年8月1日、羽前長崎銀行を買収。

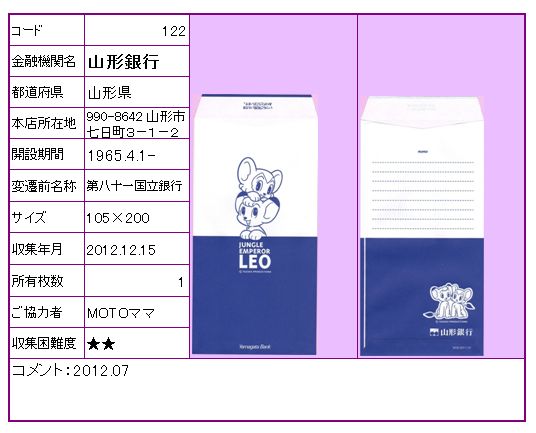

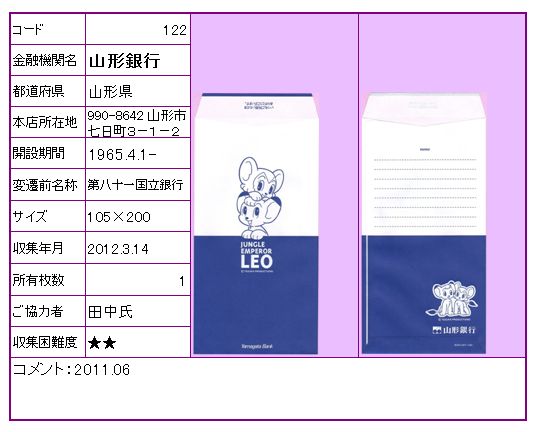

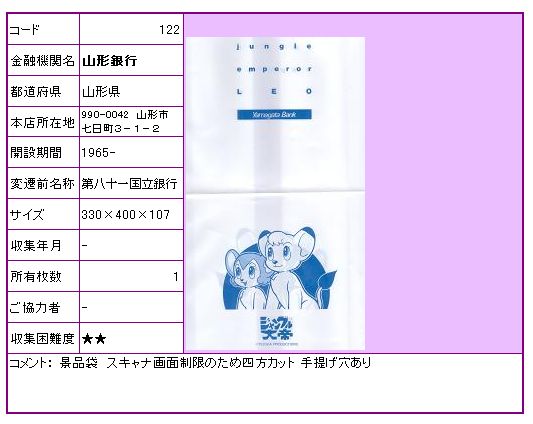

1965年4月1日、山形銀行に改称。1971年、現本店竣工。2006年3月6日、山形県庁職員信用組合の事業を譲受。キャラクターは手塚治虫作「ジャングル大帝」の主人公レオであり、封筒にも使われていた。

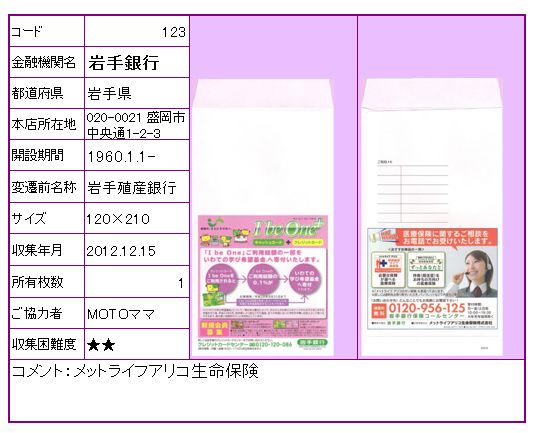

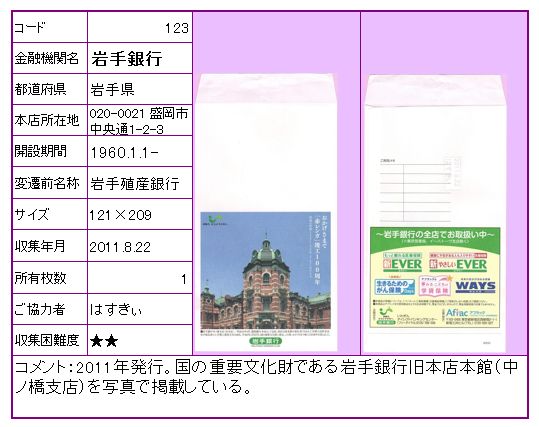

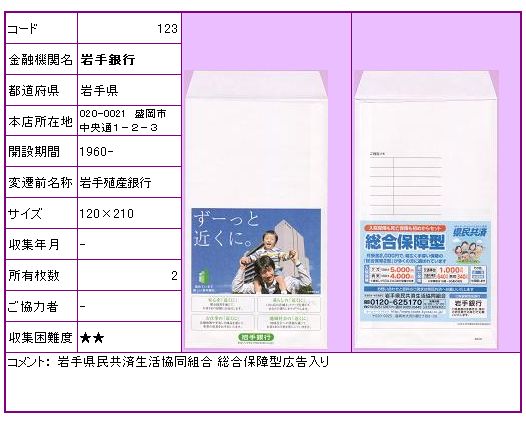

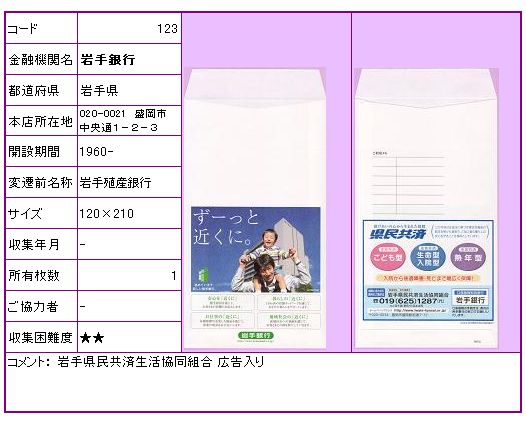

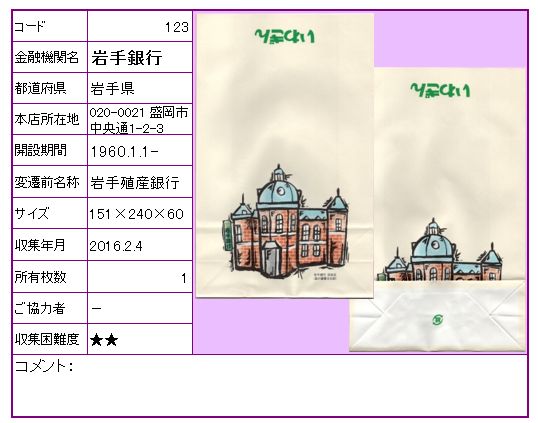

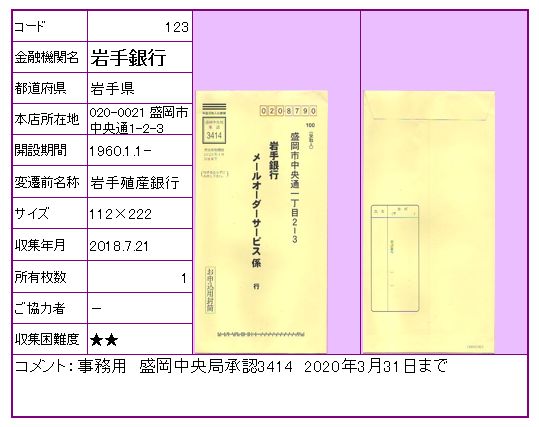

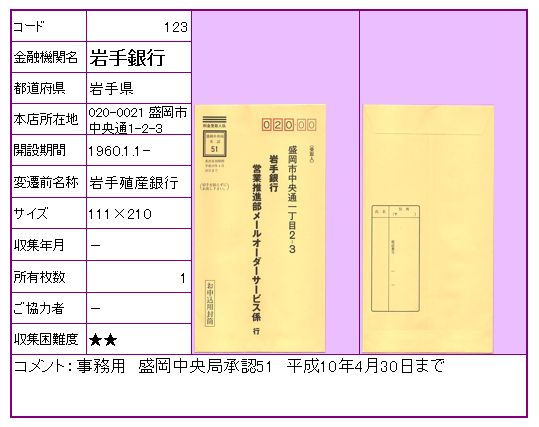

岩手銀行

昭和恐慌の影響で1931年に破綻した盛岡銀行を救済するため、県が出資して設立された銀行である。このため、健全経営に徹すること、地域社会に貢献することを経営理念として掲げている。

1932年5月19日、㈱岩手殖産銀行が開業。1941年8月16日、㈱陸中銀行を合併。1943年8月2日 、㈱岩手貯蓄銀行を合併。1960年1月1日、岩手銀行に商号を変更した。1993年10月1日、釜石信用金庫の営業を譲受した。

1983年11月、本店を盛岡市中央通に新築移転、同時にそれまでの辰野金吾・葛西万司設計の旧盛岡銀行本店を中ノ橋支店に改称した。1994年12月27日、中ノ橋支店は国の重要文化財に指定された。2012年8月3日、中ノ橋支店を隣接地の盛岡信金本店向いに移転した。2016年7月17日、岩手銀行赤レンガ館として公開した。

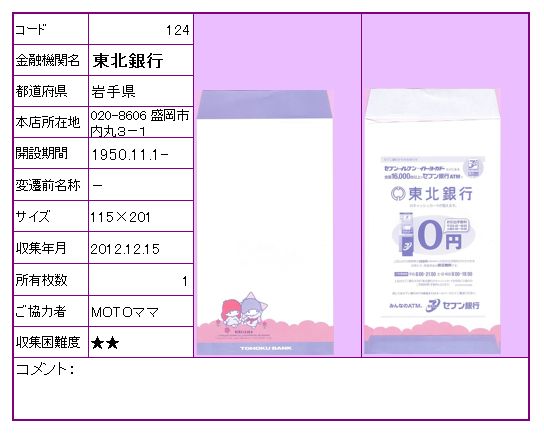

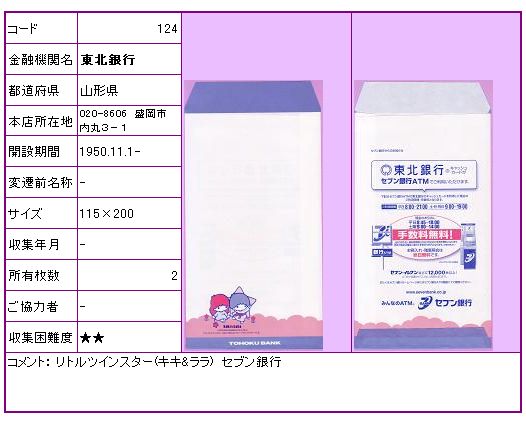

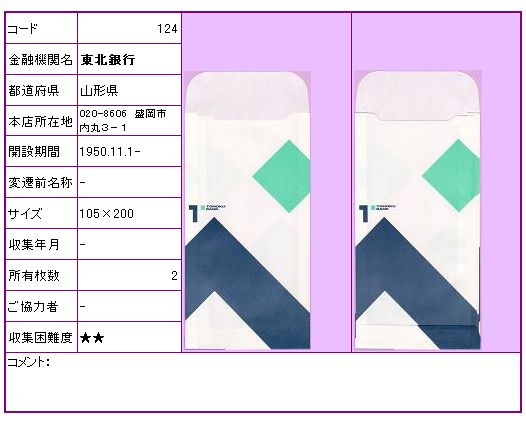

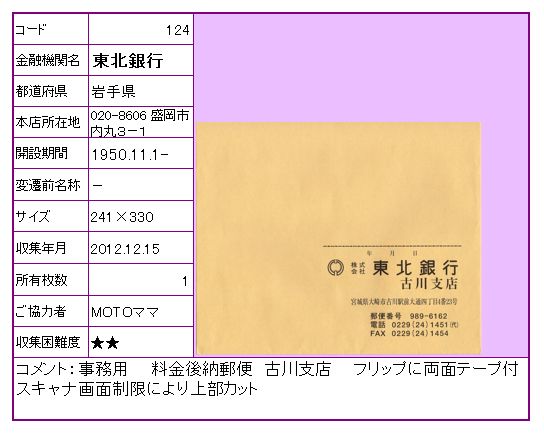

東北銀行

第二次世界大戦後、商工会議所が中心となって設立し、1950年11月1日、盛岡市内丸106番地にて営業開始した戦後地銀。1963年1月本店を盛岡市内丸3番1号に新築移転した。2012年9月、震災特例として金融機能強化法により公的資金100億円の注入を受けた。

キャラクターとしてサンリオのリトルツインスターズ、キキ&ララが採用され、封筒にも使用されている。

↓都道府県 以下4点、山形県ではなく岩手県

↓都道府県 山形県ではなく岩手県

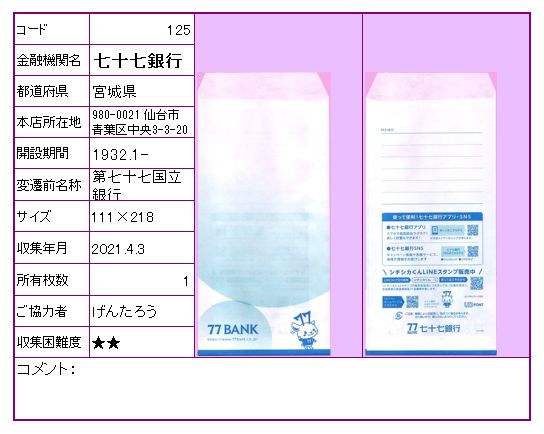

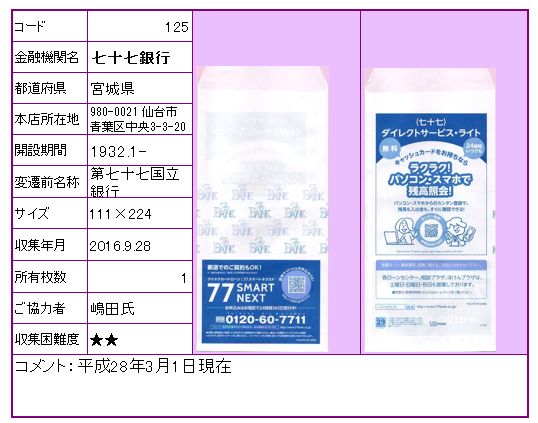

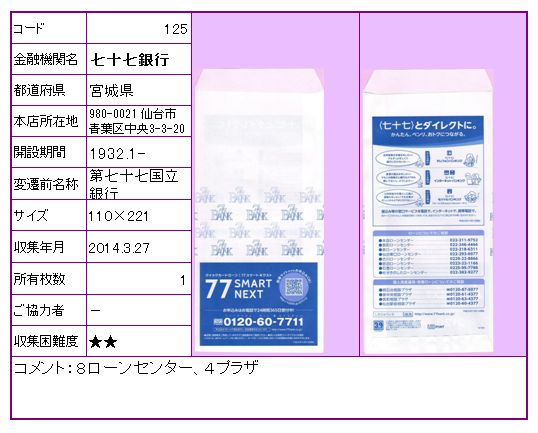

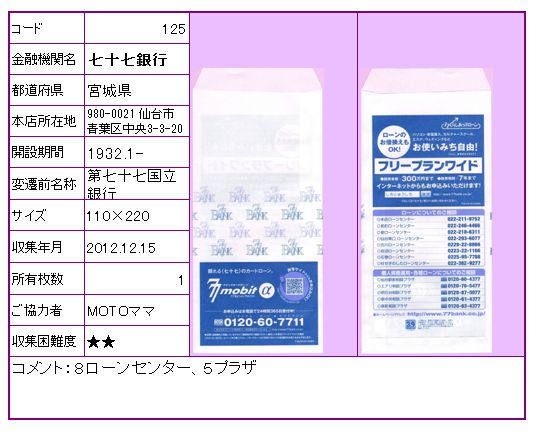

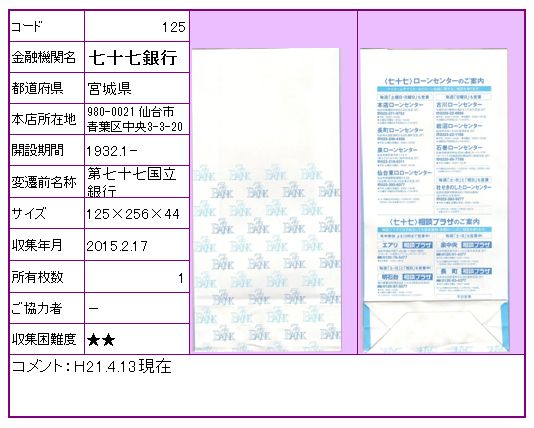

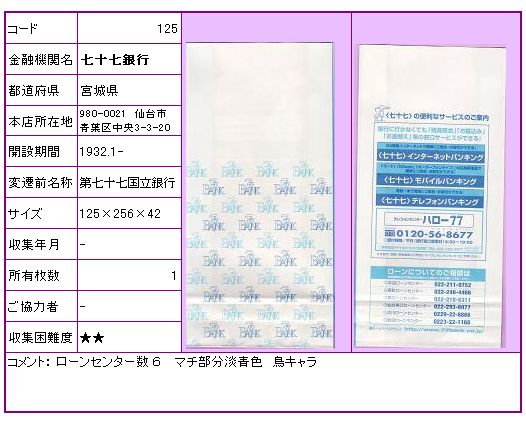

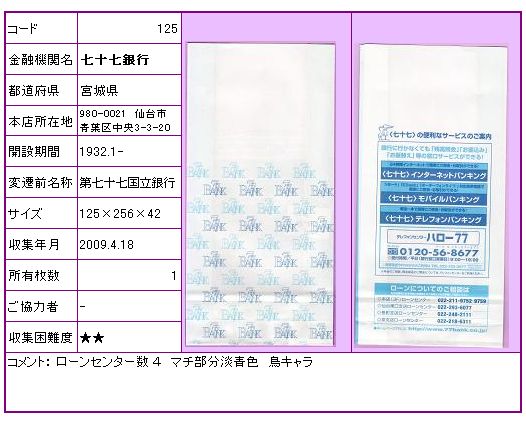

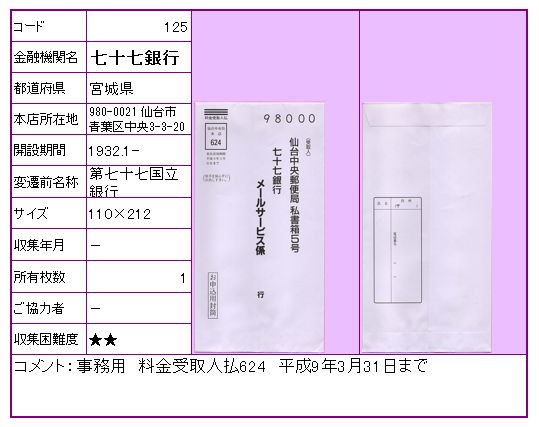

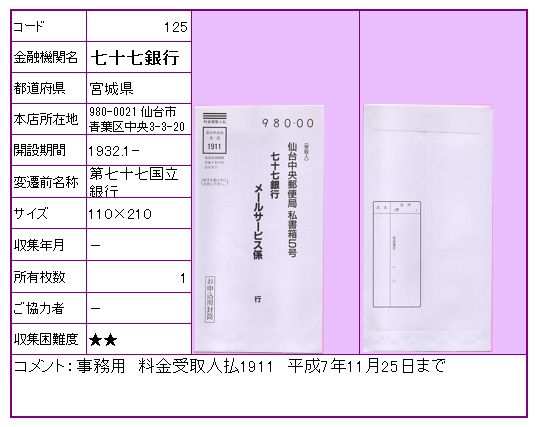

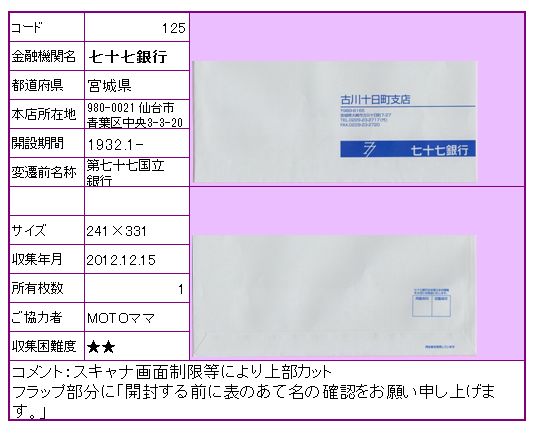

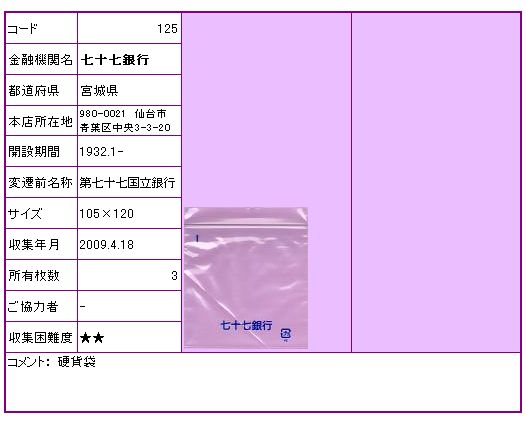

七十七銀行

1872年に国立銀行条例が制定され、全国各地に150を上回る国立銀行が設立された。七十七銀行は、1878年12月9日にその77番目の第七十七国立銀行として仙台市大町1丁目に設立された。1894年10月、渋沢栄一の推薦で東京支店が東京株式取引所の場勘業務を受託、1898年3月1日、国立銀行営業満期前特別処分法により私立銀行として㈱七十七銀行に改組。1927年12月31日、仙台興行銀行及び宮城商業銀行を合併。1928年5月26日、浪江銀行を合併。

1893年6月1日、宮城貯蓄銀行が開業。1921年11月13日、普通銀行に転換し五城銀行と改称。1903年8月、本店を仙台市大町4丁目の芭蕉の辻東北角に新築移転。1923年2月15日、塩釜銀行及び第八銀行を合併。

1910年7月2日、東北実業銀行開業。1929年8月、本店を芭蕉の辻西南角に移転。

1932年1月31日、七十七銀行、五城銀行、東北実業銀行の3行が合併し、2月1日に㈱七十七銀行の営業を開始。同年12月22日、原町銀行を買収。1941年9月1日、宮城銀行を合併。1942年2月22日、仙南銀行の営業を譲受。1945年5月31日、東北貯蓄銀行を合併。1958年10月、本店を仙台市東二番丁の広瀬通角に新築移転。1977年9月、本店を仙台市中央3丁目の青葉通東二番丁角に新築移転。同年10月に場勘業務は清算銀行制度に改組されたが、引き続き清算銀行に指定された。2003年1月、日本証券クリアリング機構の業務開始より、指定資金決済銀行になった。2011年12月、金融機能強化法により震災特例による公的資金200億円の注入を受けた。2015年6月29日、公的資金を完済した。

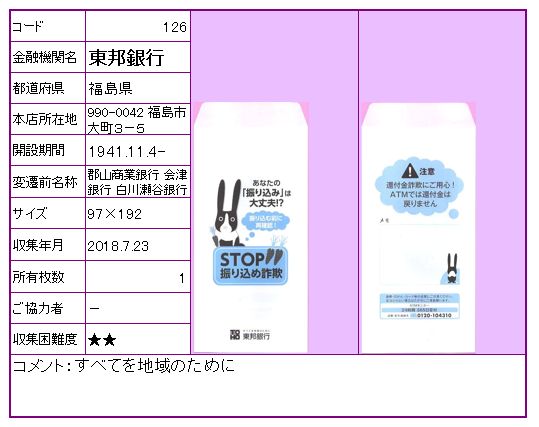

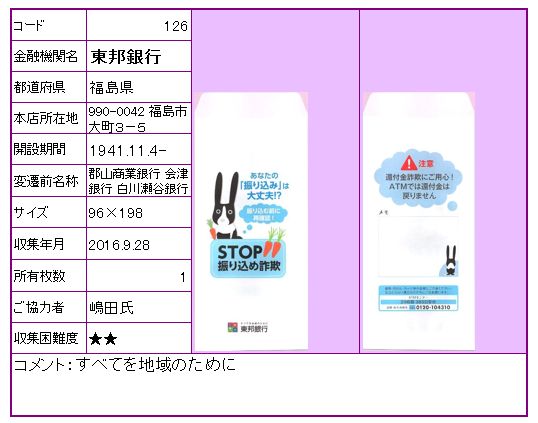

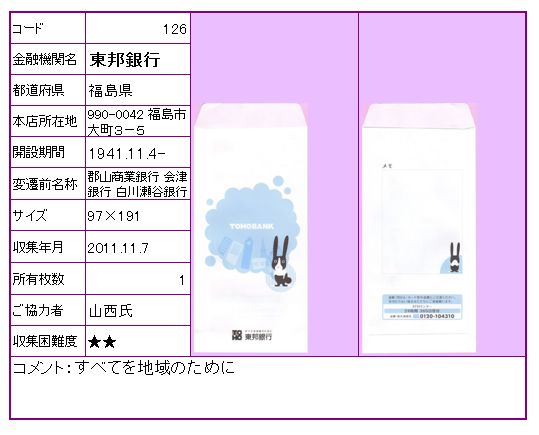

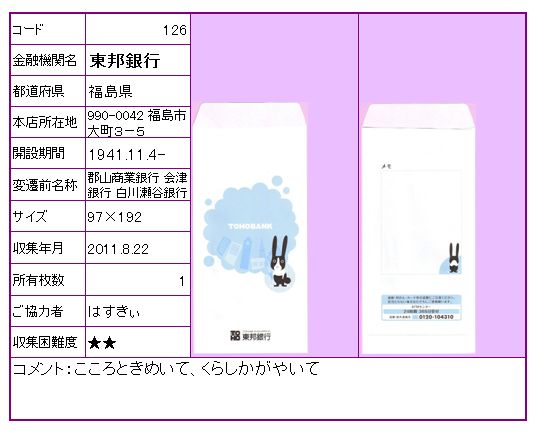

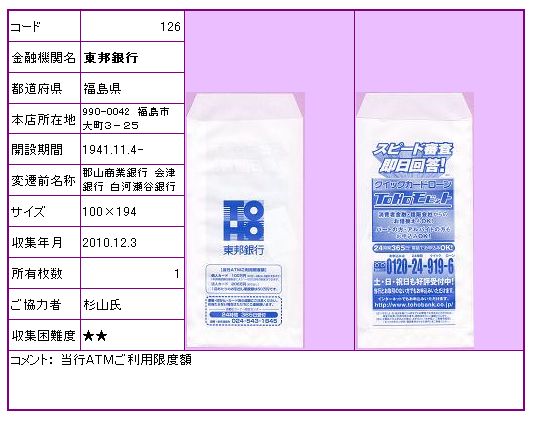

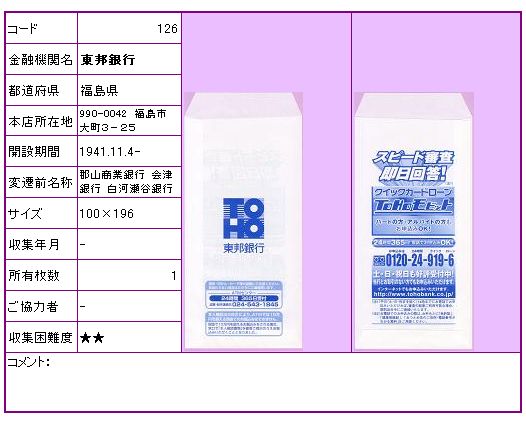

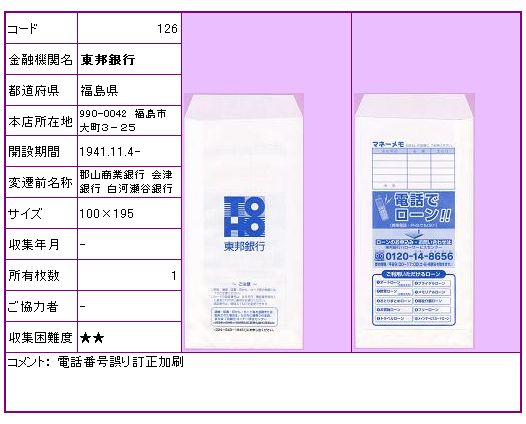

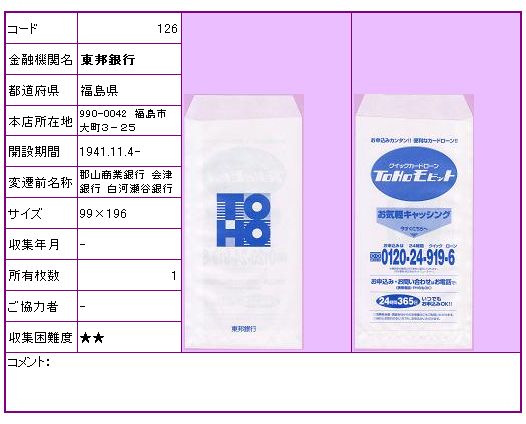

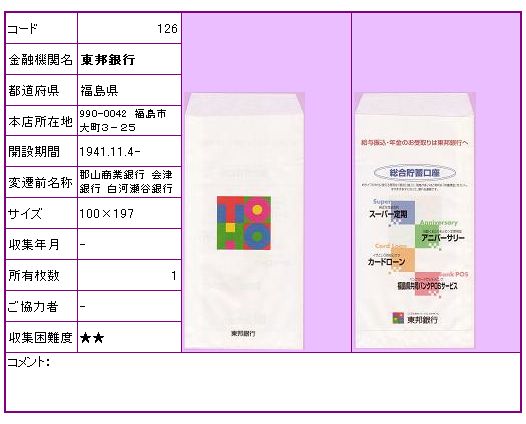

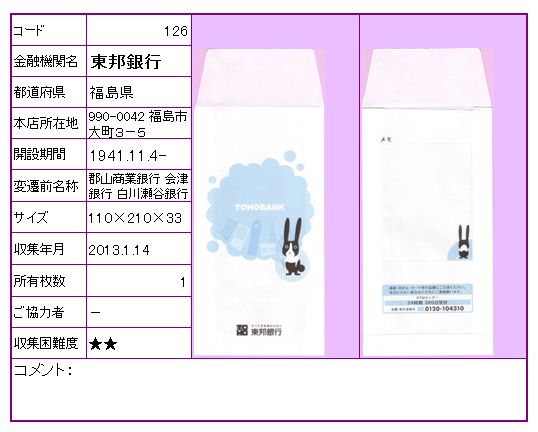

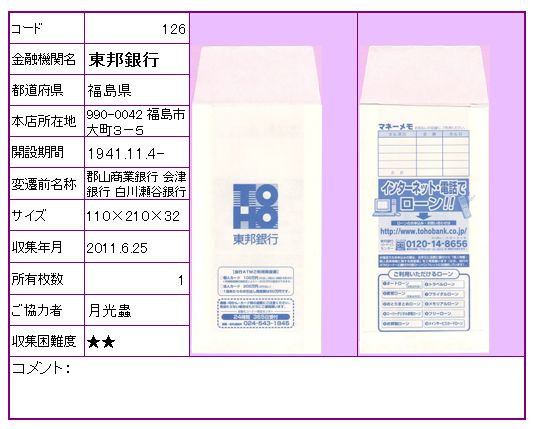

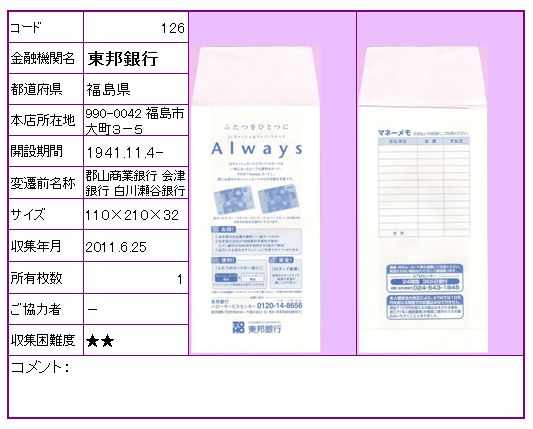

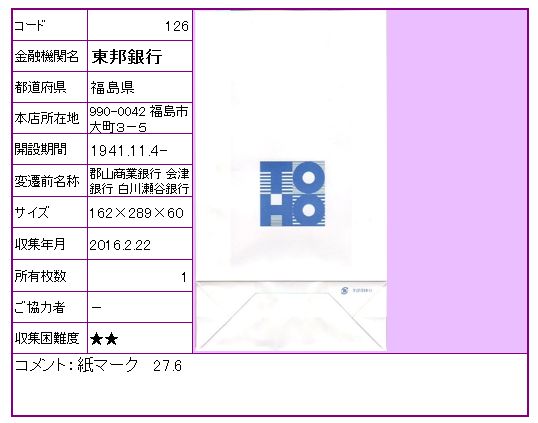

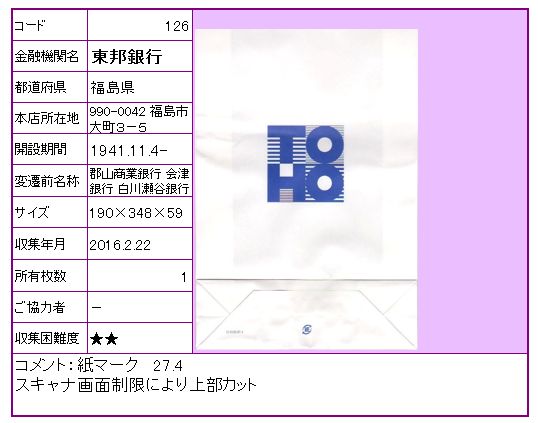

東邦銀行(現金封筒設置終了)

1941年11月4日、郡山商業銀行・会津銀行・白河瀬谷銀行が合併して、新たに郡山市に株式会社東邦銀行が開業した。1942年11月30日、三春銀行・猪苗代銀行・岩瀬興業銀行の営業を譲受。1943年3月1日、矢吹銀行・田村実業銀行・磐東銀行の3行を合併。1944年11月13日、福島貯蓄銀行を合併。1946年12月、本店を福島市大町に移転した。

2022年1月31日、現金封筒のATМ設置を終了した。